Ibunda Guru

Tidak harus novel, sebetulnya. Tapi saya memilih novel dengan harapan bisa membacanya tanpa banyak kening berkerut seperti membaca bahan-bahan kuliah yang disodorkan Pak Astin Johannis. Jadi, saya berharap, Reading VII itu bisa saya anggap bersenang-senang.

Tahun itu pertama kalinya Reading VII diselenggarakan sebagai konsekuensi kurikulum baru. Sebelumnya, matakuliah Reading hanya sampai seri IV, namun dengan kredit yang lebih banyak. Di Reading IV itulah saya mengalami hal yang manis tak terlupakan, dan juga pahit getir dunia sebagai mahasiswa. Baiklah saya cerita di lain kesempatan.

Sebagai matakuliah baru, dengan prasyarat matakuliah yang sama dengan seri lebih rendah, belum banyak kawan yang bisa mengambil Reading VII. Apalagi kemudian Reading VII pertama ini diampu Bu Nelly, dosen yang di seluruh Universitas Lambung Mangkurat terkenal dengan ungkapannya “I’ll cling your neck”, aku cekik kau, hahaha–sehingga beberapa kawan yang sebetulnya sudah memenuhi syarat kuliah itu, membatalkan keikutsertaannya.

Peserta mata kuliah Reading VII untuk pertama kali itu cuma bertiga. Ada dua kawan perempuan yang cantik yang bikin saya tambah semangat.

Pada mulanya Bu Nelly memberi daftar buku apa saja yang harus dibaca, namun kemudian ia membebaskan kami mau membaca apa saja. Bukunya boleh dari perpustakaan program studi, perpustakaan jurusan, atau buku-buku di perpustakaan pusat di gedung seberang, atau dari Perpustakaan Daerah di Pal 6–perpustakaan yang saya klaim sebagai salah satu tempat paling romantis di dunia. Bu Nelly juga mempersilakan mampir ke rumahnya di dekat Koramil di Pekauman itu untuk membaca dari koleksi pribadinya.

Seperti saya bilang di atas, matakuliah ini bagai bersenang-senang bagi saya, meski hanya bertiga, meski tugasnya tak kenal akhir, meski diampu oleh Bu Nelly yang populer juga sebagai ‘Dosen Killer’.

Lagipula, bagian berat dari kuliah itu bukan soal membaca, kawan, tapi membuat laporan, dan nanti mempresentasikannya. Membuat laporan buku berarti membuat sinopsis, mempelajari karakter tokoh dari deskripsi dan alur cerita, menganalisis, dan memahami kalau bisa. Kemudian, sedemikian rupa menulis ulang deskripsi itu, dan terakhir, mempresentasikannya secara singkat juga. Untuk mempelajari karakter tokoh dan menganalisis, kadang harus baca buku lain lagi. Karena dalam bahasa asing, harus buka kamus, belajar idiom, tata bahasa, …

Dan tahun itu internet belum sampai Indonesia. Belum ada google dan semua kemudahan yang tinggal klik.

Sampai di situ juga masih belum bagian yang terberat. Yang berat itu membuat Bu Nelly terkesan.

Bagaimana tidak, tahun itu dia sudah 30 tahun jadi guru. Dia sudah membaca hampir semua buku yang kami baca. Apalagi yang dipinjam dari perpustakaannya. Kalaupun dia belum membaca buku yang saya baca, yang biasanya buku yang saya temukan di Perpustakaan Daerah di Pal 6 itu misalnya, dengan pengalaman dan pengetahuannya, laporan buku saya bisa seperti tulisan pertama orang belajar mengarang. Penuh coretan koreksi spidol merah di sana-sini.

Kalau dia terkesan, artinya cukup puas dengan apa yang kita tulis di laporan, dan bisa paham dari cara kita menyampaikannya—Bu Nelly selalu mengambil posisi sebagai pendengar awam untuk setiap laporan itu–dia akan ringan berkata, “oke,”.

Sudah, begitu saja. Sambungannya paling, “Next, please” kalau masih ada yang akan presentasi. Atau, “See you tomorrow, …” kalau sudah selesai semua.

Untungnya, Bu Nelly tidak pernah menyuruh mengulang membaca atau memperbaiki laporan yang tidak mengesankan dirinya itu. Kami terus maju ke buku berikutnya. Saya dan kawan-kawan harus belajar dari kesalahan di laporan sebelumnya.

Keuntungan lain, tidak ada midtest dan final test, ujian tengah semester atau ujian akhir. Membuat laporan-laporan itu setiap minggu sudah seperti tes. Matakuliah Reading adalah untuk belajar membaca dan memahami teks tertulis, memahami makna yang literal maupun yang figuratif, yang tersurat maupun yang tersirat. Untuk membuktikan kita memahami apa yang kita baca itu, silakan Anda tulis what have you got dan presentasi kemudian.

Tanpa disadari, bagi saya, cara Bunda Nelly mengajarkan Reading VII itu seperti latihan spartan untuk menjadi jurnalis. Mengajarkan kegigihan, semangat, ketajaman, fokus, ketelitian dan kepekaan, mengurai persoalan, melihat jalan keluar, … dan kemudian menyampaikannya kembali dengan bahasa dan kata sederhana sehingga bisa dipahami khalayak yang bermacam jenisnya.

Mungkin dia sudah tahu saya tidak akan betah dengan rekan-rekan kerja yang sama terus menerus, atau menghadapi 40 murid yang kelihatannya saja memperhatikan tapi pikirannya ke mana-mana, atau kerja administrasi yang mesti dibuat sebelum bisa tampil di kelas itu.

Kami lulus matakuliah itu dengan membanggakan. Mendapat nilai B dari Bu Nelly, o kawan, tak sembarangan.

“I’ll cling your neck,” katanya pada saya kadang-kadang bila kesal melihat nilai-nilai saya. Saya hanya bisa cengar-cengir. Orang seperti saya memang tidak bisa menunduk terpekur.

Demikian, tetaplah ia menasihati saya dan meminjami buku dan menyuruh membaca.

“Thank you mam,” kata saya.

“Don’t thank me. Just read your books. Fix your marks,” katanya tegas. “Or I’ll cling your neck, …”

Sekarang sudah hampir 20 tahun saya dalam dunia yang dilatihkannya itu.

Tahun ini, Nelly A Latif berusia 88 tahun. Ada perayaan kecil untuknya, dan seperti adat zaman sekarang zaman now, ada banyak foto yang di-posting di media sosial. Saya tak bisa menahan air mata haru melihat ia dikeliling rekan-rekan yang sebagiannya juga dulu murid-muridnya itu.

Ibu Nelly terlihat sehat walau kurus seperti selalunya. Dengan rok panjang berwarna biru dan sapu tangan putih terselip di pinggang. Ia tersenyum dan memotong kue ulang tahun. Mungkin saat itu lagu Selamat Ulang Tahun sedang dinyanyikan.

Ibunda Guru, aku berutang padamu untuk setiap kebijaksanaan dari setiap huruf, kata, dan kalimat, dari setiap buku yang aku baca dan peristiwa yang aku alami.

Aku tahu aku tak akan pernah bisa membayar. Hanya dengan berbagi jua sedikit ilmu ini kepada yang lain, seperti engkau lakukan meski caranya berbeda, aku berbahagia. Semoga bisa membahagiakan Ibunda. Semoga yang Maha Kaya dan Maha Pemurah selalu bersamamu, Ibunda.

Maafkan juga kalau aku nakal sekali waktu itu. Semoga Ibunda selalu sehat dan diberkati Yang Maha Mulia dalam setiap masa. ***

Tanjakan dan Hujan

Saya sudah menyebut medan yang mulai menyiksa tadi bukan. Yup. Sekarang trek Kerinci mulai menunjukkan keganasannya.

Jalan di dalam hutan itu mulai menanjak gila-gilaan. Jalan datar tak lebih dari 10-20 meter, lalu menanjak lagi. Tidak ada bonus turun sedikit. Semuanya naik, naik, naik.

Di beberapa tempat naiknya vertikal hingga 2 meter lebih, memanjati akar-akar pohon untuk mencapai sambungan jalan di atasnya.

Pukul 11 siang lewat, saya mulai lapar. Ini bukan gunung salju dengan cuaca ekstrem sangat, jadi saya berniat cari tempat yang nyaman untuk buka kompor, dan masak. Antara lain juga karena lupa beli nasi padang sebagai bekal andalan praktis.

Dan bukan hanya saya yang berpikiran begitu. Di tikungan jalan ke kiri, di sisi batang pohon besar yang melintang, lebih kurang setengah jam dari Pos 2, sekelompok anak muda berhenti, dan melakukan persis seperti yang saya pikirkan. Saya menyapa dan mereka mengundang mampir.

“Kami tadi pengennya masak dan makan di Pos 2, tapi tadi kan ramai banget. Gak enak juga,” kata seseorang dari mereka. Kalau saya sih karena laparnya dekat-dekat situ, hehehe.

Mereka bertujuh, 5 lelaki, dan 2 perempuan. Di bawah bentangan flying sheet (lembaran gantung) nilon berwarna biru, para perempuan mengambil peran memasak. Seseorang yang lincah mengupas bawang merah dan bawang putih untuk bumbu korned dan sarden. Dengan pisau lipat saya turut mengupas bawang. Saya juga mengeluarkan indomie, sarden, dan nesting. Saya bilang saya tak punya gas.

“Tenang bang, kita ada lengkap semua,” kata Si Koki. Saya tak mengingat satu pun nama dari mereka ini. Mungkin karena lapar, maafkan, maafkan.

Tak berapa lama nasi masak, mie, korned dan sarden juga masak. Lalu air putih dijerang lagi untuk kopi dan teh. Kami semua makan dengan lahap. Nasi putih berkepul-kepul di atas piring plastik, diguyur saus sarden, sepotong ikannya, sesendok korned, dan mie. Ditambah kecap dan bawang goreng. Masya Allah, sedapnya makan.

Selesai kami makan, hujan gerimis turun. Sambil minum kopi dan teh, kami bersempit-sempit berlindung di bawah lembaran gantung itu. Untung hujan tak lama, tapi cukup jadi peringatan betapa gunung selalu punya pola cuacanya sendiri yang susah ditebak. Tapi hujan tadi juga menyediakan air buat cuci-cuci peralatan makan kami tadi.

Semua bergegas mengepak barang lagi. Karena menumpang dan tak banyak mengeluarkan barang, saya selesai paking duluan. Saya pamit jalan duluan juga.

“Paling nanti kalian menyusul saya. Saya jalan pelan aja soalnya,” kata saya. Tengah hari sudah lewat. Angin menjatuhkan air sisa hujan yang menempel di dedaunan. Pos 3 muncul sebentar dan perlahan menghilang di belakang.

***

Suara ribut gedubrakan terdengar di belakang saya. Saya menoleh, namun suara itu ada di balik tikungan. Saya jalan saja terus. Suara itu terdengar lagi. Jalan memang licin dan becek.

Setelah beberapa lama, pada tempat sedikit lapang setelah tanjakan, dengan sebuah batu yang tampak nyaman, saya istirahat. Lalu muncullah mereka ini. Satu per satu, hingga berlima. Anak-anak SMA. Mendaki dengan celana pramuka dan sepatu kets sekolah. Dengan panci dan wajan digantung di luar ransel, dan, membawa kompor minyak tanah ibunya dari rumah.

Saya takjub. Itulah antara lain penyebab bunyi gedubrakan itu.

“Tidak marah ibumu kompornya kamu bawa?” tanya saya, sambil geleng-geleng kepala. Kompor itu dimasukkan di kardus bekas mi istan, diikat dengan tali rapia, dan ditenteng begitu saja. Minyak tanahnya dibawa terpisah, dimasukkan ke dalam botol air kapasitas 1,5 liter.

“Tidak Om. Om sama siapa?” kata yang berambut kribo Sang Pembawa Kompor. Ibunya sudah beralih ke kompor gas, katanya.

“Saya sendirian,” kata saya.

Ganti mereka yang terheran-heran.

“Berani Om?”

“Ya kan ada kalian yang gedubrak-gedubrak. Jadi aman,” senyum saya. Mereka tertawa. Dari sebatang cokelat, saya makan sepertiga dan sisanya beredar di mereka.

Mereka berlima terduduk mengatur napas di depan saya. Mereka rupaya berlari atau berjalan cepat, dan balapan. Anak-anak muda tenaganya memang luar biasa. Kalau tidak melihat sendiri, saya pasti tak percaya. Kerinci ini gunung berapi tertinggi di Indonesia loh, juga ada harimaunya seperti banyak dilaporkan pendaki dan pemburu.

Sebentar kemudian mereka sudah pulih, dan mulai jalan, atau berlari lagi tepatnya.

“Hati-hati ya.”

“Iya Om.”

Mereka akan bermalam di Shelter 3, jadi bergegas agar tak kemalaman. Melihat kompor minyak tanah itu, … Saya geleng kepala lagi. Semangatnya mereka. Nantilah mereka akan belajar dari pengalaman. Saat ini, membawa kompor sebesar itu memang tidak praktis, tapi nanti masaknya akan mudah. Apinya stabil dan makanan cepat masak.

Saya juga mulai jalan lagi. Pukul tiga lewat, saya mencapai Shelter 1. Jalanan terbuka dan di depan menghampar padang rumput kecil. Terang sebab langit tak dihalangi pohon-pohon. Sudah ada yang mau menginap di sini. Mereka duduk-duduk santai, merokok, dan yang lain mulai buka tenda dan memasak. Mungkin makan siang yang tertunda.

Istirahat saya sebentar saja dan segera kembali ke trek. Sepuluh menit dari Shelter 1, aha, ada jalan turun.

Saya tertawa. Wah wah. Ada juga jalan turun dalam perjalanan naik Kerinci. Jalan turun sedikit. Naik lagi, dan turun lagi. Curam turunnya. Juga becek. Lalu belokan 90 derajat ke kanan. Seperti meander sungai, jalan itu melebar…

Masya Allah. Jalannya tak ada. Di depan saya hanya ada cekungan tanah menyerupai gua yang di depannya terhalang jalinan akar sepasang pohon yang menjulang di atas tanah, kira-kira 2 meter lebih sedikit dari jalan di bawah ini. Akar-akar kedua pohon berseliweran hingga ke depan tempat saya berdiri.

Pastilah jalannya di atas itu. Silakan mendaki jalinan akar. Lihat pada bekas-bekas yang ada.

Berpegang dan berpijak di akar-akar itu, saya memanjat. Jalan itu pun terlihat. Keren memang Kerinci.

Tanjakan curam yang memaksa kita merayap naik itu mulai sering tersaji sepanjang jalan, walaupun tidak ada lagi yang setinggi itu diantara Shelter 1 dan Shelter 2. Jalan saya rasanya tambah pelan. Saya melihat arloji lagi dan sudah pukul empat lewat. Shelter 2 masih kira-kira 2 jam lagi kalau dengan kecepatan saya sekarang.

Lalu gerimis turun.

Saya mengenakan jaket hujan dan membuka payung. Jalan yang becek bertambah becek. Karena uap napas saya harus sering mengelap kacamata. Repot juga karena satu tangan memegang payung dan tangan satunya memegang tongkat berjalan.

Pada pukul lima sore saya sudah memutuskan untuk berhenti di tempat paling memungkinkan yang saya temukan untuk buka tenda. Tak ada gunanya memaksa diri berhujan-hujan hingga Shelter 2 yang mungkin juga sudah penuh sekarang.

Tempat itu ada, dan sangat sempurna. Saya mendapatinya menjelang pukul setengah enam. Di kanan jalan setapak, sepenuhnya terlindung dari air yang turun mengiring jalan dari berbagai selokan dari atas, ada tanah datar seukuran dua meja pimpong disatukan. Dari bekas-bekasnya, saya melihat sering pendaki bermalam di situ. Ada bekas api unggun, ada bekas kaleng sarden.

Pada pukul 6 sore dan hari mulai gelap, hujan masih terus turun. Saya sudah nyaman di dalam tenda dengan pakaian kering dan hangat. Saya menampung air hujan dengan payung yang dibalik dan dapat satu mangkok penuh. Air hujan itu cukup buat satu mug teh panas dan indomie goreng jumbo dengan korned.

Saat menyeruput teh sambil menunggu waktu magrib, tiba-tiba di luar di jalan setapak di depan tenda jadi ramai. Saya keluar tenda dan melihat tamu-tamu yang mengenakan jas hujan plastik warna-warni itu.

***

Kris dan kawan-kawannya dari Pekanbaru. Bertujuh para pemuda karyawan perusahaan swasta ini naik bis sampai Sungai Penuh, dan pagi sampai di Kayu Aro. Istirahat sejenak, dan mulai mendaki mungkin sekira pukul 10 tadi. Sekali lagi, anak muda memang tak bisa dilawan soal kekuatan badan.

“Kami mungkin ngecamp di Shelter 2, Bang,” kata Kris. Sebab keterbatasan air dan bahan bakar, saya tak bisa menjamu mereka selain dari sebatang cokelat yang kita makan bersama.

Setelah istirahat dan melewatkan waktu magrib, mereka mengenakan headlamp dan melanjutkan perjalanan. Saya berwudhu dengan air hujan dan menggabungkan salat. Ironis juga salat dalam posisi duduk di dalam tenda, sebab salat dalam posisi itu sesungguhnya diperuntukkan bagi mereka yang tak sanggup berdiri. Tak apalah. Sebab berdiri dengan setengah membungkuk di dalam tenda juga tak memenuhi syarat, sebab bila berdiri, harus berdiri sempurna.

Saya serahkan semuanya pada Dia Yang Maha Mengetahui lagi Maha Pengasih Penyayang.

Di dalam tenda yang lapang itu saya masih sempat menulis berlembar-lembar di catatan harian sebelum masuk sleeping bag dan tidur pada pukul sembilan. Hujan masih turun.

***

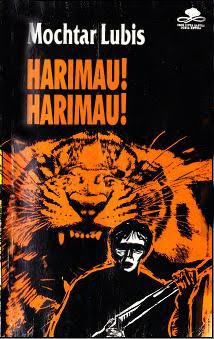

Harimau! Harimau!

Rute pendakian ke puncak Kerinci adalah juga wilayah harimau berkeliaran mencari mangsa.

Jalan di ketinggian 1800 meter dari permukaan laut ini relatif datar sampai Pos I Bangku Panjang. Benarlah, ketika saya sampai lebih kurang 40 menit setelah masuk hutan, ramai pendaki duduk-duduk istirahat di bangku kayu dan batu yang panjang, yang juga disusun persegi panjang. Johan dan rombongan Malaysia menguasai satu pojok. Saya melambai pada mereka dan duduk di tempat kosong pertama yang saya lihat. Semua dalam perjalanan naik.

Lalu setiap kelompok itu mulai jalan kembali. Yang dekat-dekat atau melewati tempat saya duduk, menyapa dan tersenyum. Segera saya tahu, yang jalan sendirian hari itu hanya saya. Kepada Johan saya sudah sampaikan, saya akan berusaha semaksimal mungkin

naik setinggi-tingginya di hari pertama itu, tapi tidak memaksa.

“Saya akan putuskan bermalam di mana pada pukul 4,” kata saya. Hitungan Johan, melihat saya sekitar 15 menit di belakang mereka dari Pintu Rimba ke Pos 1, dan perhentian sepanjang jalan nanti, saya mungkin sekali sudah tiba di Shelter 2 pada waktu itu, sementara mereka sampai Shelter 3.

“Asal abang buka tenda di shelter, amanlah,” kata Johan.

Etape pendakian Kerinci dibagi dalam sebutah pos dan shelter. Setelah Pos 1, Pos 2, Pos 3, ada Shelter 1, Shelter 2, Shelter 3. Pos-pos masih koridor satwa sehingga tidak disarankan bermalam dan mendirikan tenda di tempat-tempat tersebut. Tidak disarankan sebab satu jenis satwa yang keluyuran adalah Panthera tigris sumatrae alias harimau sumatera, kucing besar yang agung itu.

“Memang umumnya binatang, temasuk harimau, takut pada manusia. Mereka lebih suka menghindar kalau mencium bau manusia. Bagi mereka, bau manusia itu sesuatu yang asing dan menakutkan,” kata Paman Rokhtam dalam cerita Berkelana Dalam Rimba yang ditulis Mochtar Lubis.

Walau bisa beda cerita kalau sang harimau berpengalaman dengan manusia, di mana Sang Datuk tahu manusia hanyalah makhluk lemah di antara cakar dan taring di rahangnya, seperti yang dialami rombongan pendamar dalam cerita Harimau! Harimau!, yang juga ditulis Mocthar Lubis.

Jadi, siapa mau berpapasan dengan sadar dengan seekor harimau liar di wilayah kekuasaan sang harimau? Para pemburu pun tidak. Itu barangkali sebabnya dibangun patung harimau, tugu macan, di pertigaan jalan itu. Sebagai pengingat.

Lagi pula, seperti kucing umumnya, sang harimau sendiri sudah mengancam dan menandai daerah kekuasaannya, wilayah jelajah dan medan perburuannya, dengan bau dari kencingnya.

Ingatan akan perilaku harimau ini membuat saya bergegas juga melanjutkan perjalanan setelah menjadi yang terakhir di Pos 1.

(Saat menulis ini saya juga ingat patung harimau yang lain, patung harimau lucu di Cisewu itu, hehehe).

***

Pos 2 Batu Lumut di ketinggian 2.000 meter juga tengah ramai ketika saya sampai. Kali ini tak ada tempat buat yang datang belakangan di bawah bangunan beratap tersebut. Sebab itu banyak pendaki yang duduk-duduk di tepi lapangan di depan Pos, yang luasnya lebih kurang sedikit lebih besar daripada lapangan bulutangkis.

Sudah tidak ada Johan dan para pendaki Malaysia, karena itu saya pun tak lama. Setelah napas kembali normal, ransel kembali nangkring di punggung dan dada, dan perjalanan diteruskan.

Dari Bangku Panjang ke Batu Lumut saya tempuh dalam 50 menit. Saya benar-benar santai. Pikiran soal harimau tadi sudah lama menguap. Meski lemah, manusia banyak akalnya, bukan.

Jalan masih relatif landai dan saya masih sempat melihat-lihat alam, ke sekeliling jalan di mana pohon-pohon yang kurus dan berlumut bersaing mendapatkan sinar matahari.

Sejak dari Pintu Rimba, Pos 1, hingga Pos 2 itu, tak henti-hentinya juga saya bersyukur dan berterimakasih pada diri sendiri yang sudah mau menyisihkan sedikit uang untuk membeli sepatu trekking yang layak.

Sebelumnya, di Semeru saya mendaki dengan sepatu safety, sepatu kulit yang kuat dan sangat melindungi kaki, namun sesungguhnya tidak dirancang untuk perjalanan jalan kaki jarak jauh melainkan hanya berputar-putar berkeliaran seputar bengkel kerja. Di dalam sepatu itu, jari kelingking kaki saya menghajar besi pelindung yang sejatinya untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda seperti palu atau kunci pas, atau bahkan terlindas sesuatu. Karena besi di ujung itu, sepatu safety harus dilepas dan diperlakukan sama seperti laptop saat melewati pemeriksaan di bandara. Saya pakai sepatu itu sebab solnya bergigi dan anti slip, dan setengah percobaan.

Karena itu, saya mendaki Rinjani dengan sepatu trail running, sepatu lari lintas alam. Sepatu itu nyaman, tapi ketika tiba di medan turunan curam, ia berubah menjadi ‘pemangsa’ jari-jari kaki. Entah mungkin karena saya kurang kuat mengikat talinya di bagian punggung kaki; ketika jalan menurun, kita menunduk, beban tubuh pun terkumpul di ujung-ujung jari itu, lalu menghantam ujung sepatu, dan mengakibatkan beberapa jari, terutama kedua jempol di kaki kiri dan kaki kanan, menyerah di bawah tekanan.

Sepatu itu sedemikian rupa membuat perdarahan di bawah kuku pada kedua jempol kaki, jari tengah kaki kanan, jari manis kaki kiri. Di bawah kuku jari-jari itu tampak titik merah yang kemudian menghitam. Kukunya terlepas beberapa minggu kemudian.

Karena itu saya merasa harus beli sepatu mendaki gunung yang layak, yang melindungi kaki saya secara maksimal dan tidak bikin masalah kemudian. Dua bulan sebelum saya masuk pintu pesawat tujuan Jakarta di Bandara Sepinggan di Balikpapan, sepatu itu akhirnya tiba. Seseorang dari amazon.com mengirimkan sepasang Kumacross Mid GTX dari Florida, mengirimkannya ke Washington DC, lalu melewati Samudra Atlantik dan Hindia hingga Jakarta, dan akhirnya ke Balikpapan di suatu Jumat sore yang cerah. Saya memakainya beberapa hari untuk penyesuaian. Jangan sampai sepatu baru membuat kakimu lecet, kawan.

Sepatu itu mantap menapak jalan, bahkan di kemiringan dan lumpur yang membuat saya terpeleset dan jatuh terduduk dan tertelentang di Senaru. Saya bersyukur sepanjang jalan, di medan Kerinci yang mulai menyiksa itu, saya memakai sepatu yang sungguh nyaman dan menyelamatkan. Sampai kembali ke medan datar, tak pernah saya terpeleset, atau basah kemasukan air di tempat becek. Kaki saya aman dan jari-jarinya sehat sentausa.

Kalau terasa seperti iklan, maafkan. Dan suwer, I swear, ini bukan iklan. Hanya berbagi pengalaman. Sepatu yang membuat kaki saya berdarah-darah di Rinjani itu juga Adidas yang saya beli di Sport Station di BC sini, seharga Rp750 ribu. Yang membanggakan, sepatu Adidas dari Florida itu memajang jelas di labelnya (walau sedikit modifikasi dari saya, hehehe): Made in China, eh, Indonesia.

***

Welcome to the Jungle

Pergilah ke Barat, anakmuda, dan tumbuhlah bersama alam–Horace Greeley–ini bagian ketiga dari Kerinci.

Berbarengan anak-anak yang berangkat sekolah dengan ceria, kami berangkat menuju gunung, juga dengan ceria. Saya berkata pada Johan bahwa saya akan berjalan dengan irama saya sendiri, yang sepertinya akan lebih lambat daripada Baba dan kawan-kawannya.

“Saya turis Jon, yang kebetulan suka naik gunung,” kata saya. Johan tertawa.

Rombongan Baba bergerak cepat karena membagi bebannya dengan porter yang disediakan Johan. Selain Johan, ada satu pemandu lagi, anak muda yang penyabar yang menyebut dirinya Fander Christopher. Mereka sudah punya persediaan logistik di gunung. Juga sudah ada akomodasi tenda di Shelter 3, tempat orang biasa memulai summit attack.

Saya pinjamkan satu tongkat berjalan saya untuk satu kawan perempuan grup Malaysia itu. Johan ternyata kehabisan gas yang dijanjikannya. Tak apalah, saya kan punya 7 tablet parafin. Sekali masak satu tablet, cukup.

Pukul 08.30 kami memulai perjalanan pada ketinggian 1600 meter. Seperti yang saya katakan pada Johan, saya jalan santai dengan beban sekitar 15 kg di punggung dan 3 kg di depan. Seperti di Rinjani, saya ingin menikmati setiap langkah tanpa harus diburu-buru waktu.

Dari jalan beraspal kasar ujung kebun teh, pendaki masuk ke jalan tanah berbatu-batu (barangkali dulu bekas jalan aspal juga) yang sedikit menanjak, dan sebentar kemudian disambut sebuah bangunan yang tampak tak terawat. Rumput tinggi tumbuh di sekelilingnya. Dindingnya yang berwarna putih penuh coretan dan gambar-gambar. Siapa yang suka membawa-bawa cat semprot sampai jauh ke kaki gunung ini?

Ini Pos Jaga dari petugas Taman Nasional Kerinci-Seblat. Biasa disebut juga R10. Di sini juga mestinya pendaki mendaftarkan diri dengan mengisi beberapa formulir, dan mungkin bayar bea masuk Taman Nasional.

Tapi tidak ada petugas di situ. Posnya juga terkunci. Apakah karena hari masih pagi? Atau sekarang memang tak pernah buka lagi?

Saya bertemu rombongan lain di situ. Empat anak muda yang asyik berfoto di bawah atap, yang di atasnya ada tulisan selamat datang. Saya lewat dan tersenyum dan terus jalan pelan.

Dari awal jalan berbatu sampai pos itu membentang kebun-kebun milik penduduk. Mereka menanam kol, kentang, tomat, bawang merah, lobak, cabai, dan juga jagung. Kebun yang tampak subur di ketinggian 1600 meter.

“Masalah kami di sini bukan kesuburan tanah, atau hama penyakit. Tapi penjualan hasil bumi ini,” kata Parman. Petani ini sedang mengangkut pupuk dengan motornya, lalu berhenti untuk menyeimbangkan beban ketika saya mendekat.

Saat panen, masa yang dinantikan petani, bisa tidak berarti apa-apa sebab harga komoditas yang mereka tanam jatuh karena pasokan yang melimpah.

***

Sebagian kebun terlihat baru selesai dipanen dan lahan dibersihkan kembali untuk tanaman baru. Karung-karung pupuk ditaruh di pinggir jalan. Dan jalan ke kebun-kebun itu lebih jelas dan lebih terawat, tentu saja, daripada jalan ke gunung, persis seperti di awal pendakian ke Semeru.

Lebih kurang setengah jam dari R10, dalam lilitan tanaman merambat dan ditemani sejumlah papan pengumuman dan peringatan, Pintu Rimba Kerinci mengapit jalan setapak menuju hutan yang tampak gelap. Sebuah tong sampah yang penuh dan sampahnya meluber ada di kiri jalan.

Tong sampah itu pastilah disediakan untuk para pendaki membuang sampahnya setelah membawanya turun dari gunung. Tapi dari tong sampah itu rupanya tak ada lagi orang yang mengangkutnya hingga ke tempat pembuangan akhir. Apakah tong sampah itu ada karena dulu kendaraan bisa sampai pintu rimba ini dengan mudah sebab jalannya dulu beraspal?

“Welcome to the jungle, babe, …” Suara Axl Rose dan intro khas dari gitar yang dimainkan Slash di lagu Guns N’ Roses itu terngiang-ngiang di telinga saya. Saya pun masuk dalam bayangan hutan. Udara menjadi sejuk dan tanah jalan setapak itu lunak sebab hujan. Di beberapa tempat air menggenang dan jalan becek.

Bersama Elsa Pitaloka, Hilang Bisiak Manjo

Perjalanan 249 km via Jalan Alahan Panjang dari Padang ke Kayu Aro berlangsung meriah dan mendayu-dayu sekaligus. Ini bagian kedua.

Mitsubishi L-300 ini full musik sepanjang jalan. Bung Supir memutar lagu-lagu minang populer dengan penyanyi seorang perempuan.

“Ini Elsa Pitaloka, Bang. Judulnyo Hilang Bisiak Manjo,” kata Bung Supir.

Sebelumnya tadi Janji Hanyo Janji, lalu berikutnya Mudah Bakato Cinto, … dari kumpulan rekaman compact disk The Best of Elsa Pitaloka.

Saya sempatkan bertanya soal musik sepanjang jalan itu di perhentian makan setelah lebih kurang 3 jam kami berlepas dari Padang. Elsa Pitaloka, kata Bung Supir, pernah coba berkarir di Jakarta, tapi kecintaannya pada lagu-lagu minang tak terkalahkan sehingga kembali ke kampuang halaman dan fokus hanya menyanyi lagu minang.

“Urang Bukittinggi jo,” kata Bung Supir. Saya merasa harus tahu Elsa karena menerima nasib duduk di depan speaker sebelah kanan yang ditaruh di depan kursi paling belakang.

Sepanjang jalan suaranya maimbau-imbau dan wajah cantiknya berurai mata, yang kami saksikan dari monitor yang digantung di kaca depan. Kenapa orang cantik hidupnya tragis, kata saya dalam hati, sambil geli sendiri. Tentu saja itu mungkin hanya akting penghayatan Elsa pada lagunya.

Tempat kami mampir makan ini ada di Muara Labuh di Kabupaten Solok Selatan. Halamannya luas, barangkali lebarnya seratus meter dan panjang hingga ke musala di pojok sana ada seratuslimapuluh meter lebih. Warungnya sendiri didirikan di tepi utara, limapuluh meter dari jalan, warung kayu sederhana dengan dikapur putih berleres kuning. Warung yang menyediakan indomie dengan segala cara masaknya yang murah meriah selain jua nasi goreng.

Saya berkenalan dengan Khairul Shafee dan Rosalia Apin, dan yang lain-lain kawan seperjalanan dari Malaysia itu. Mereka berangkat dari Kuala Lumpur (KL). Kak Ros, hahaha, demikian saya memanggil Rosalia, bermobil dari Ranau ke Kota Kinabalu (KK), Sabah, lalu terbang dari KK ke KL. Khairul Shafee, atau akrab dengan nama panggilan Baba, juga asal sebuah kampung di pedalaman Sabah, namun sudah lama ia merantau ke KL untuk bekerja. Selain itu ada 2 perempuan muda yang berkerudung, dan Azim dan Cha Mark, dan seorang laki-laki lagi yang suka pakai pomade.

Barangkali karena merasa sama berasal dari pulau kucing besar ini, saya dan Kak Ros dan Baba jadi cepat akrab.

“Barangkali juga sebab usia,” kata Kak Ros, seorang guru di pekan Ranau. Tak dapat disangkal, di dalam rombongan ini kami bertigalah yang usianya paling banyak, hahaha.

Karena Bung Supir ‘menolak’ untuk mengecilkan volume suara Elsa, maka apa boleh buat, kami pun bercakap-cakap dengan suara keras. ‘Menolak’ itu dalam tanda kutip, kawan, karena ketika diminta, Bung Supir mengecilkan volumenya, dan kita nyaman bercakap-cakap. Tapi, tiap percakapan ada jedanya juga bukan, barangkali satu dua menit kita terdiam sampai menemukan topik berikutnya, atau menyambung topik semula. Tapi terdiam selama itu sudah cukup bagi Bung Supir untuk mengembalikan volume Elsa Pitaloka ke level yang disukainya.

“Bilo kecik suaranyo, mangantuak aku, Bang,” katanya. Oh, … baiklah.

Maka kami pun menyerah, dan mengalihkan perhatian ke luar jendela. Hijau persawahan dan Danau Kembar yang menguasai pemandangan saat melintasi Solok, dipandang dengan takjub.

Jalan antarkabupaten antarprovinsi ini mulus beraspal hotmix. Kami masih berhenti sekali lagi untuk rehat sejenak dan buang air. Mobil berhenti di kota kecil di perbatasan Sumatera Barat-Jambi. Saya sempatkan mencari gas dalam tabung kecil untuk kompor lapangan, dan setelah masuk beberapa toko, tetap tak ada.

Saya tak sempat mencari dan membelinya di Padang. Saya juga tak ngotot mencarinya karena ingat masih punya 7 tablet parafin yang sama efektifnya dengan gas butana.

“Nanti pakai aku punya aja bang,” kata Johan. Johan memang andalan.

Johan adalah pemandu di Gunung Kerinci. Semua mengenalnya sebagai Johan Kerinci. Seperti yang lain-lain, awal saya berteman dengannya lewat facebook. Johan membantu saya mengepaskan tanggal kapan mesti tiba di Padang.

“Kebetulan aku ada tamu dari Malaysia, bila abang mau ikut, bisa tu,” terangnya menyebut tanggal. Saya setuju, dan mengambil penerbangan sehari lebih dahulu daripada tamu-tamu Johan itu.

***

Kami memasuki Kabupaten Kerinci, Jambi, setelah hari gelap. Bulan jelang purnama kemudian mulai menerangi malam. Di sebelah kanan di timur jalan, tampak siluet Gunung Kerinci. Gunung itu menjulang sendirian bermandi cahaya bulan.

Para kawan Malaysia itu berdecak-decak dan berseru-seru dalam bahasa melayu yang riuh. Para perempuan yang tertidur pun terbangun. Mobil melintasi Desa Kayo Aro, melewati patung harimau sumatera tempat para pendaki dan pengunjung Kayo Aro suka berfoto, dan terus naik ke pemukiman ramai dan padat di perbukitan.

Untuk tamu Malaysia-nya ini, Johan tidak mengantar mereka ke basecamp Kerinci miliknya, tapi terus hingga ke rumah permanen berwarna abu-abu yang megah meski ada di tepi jalan sempit dan pemukiman padat.

“Saya pinjam fasilitas yang layaklah,” kata Johan tersenyum.

Begitu kami tiba, Johan langsung ke dapur dan menyalakan kompor merebus air. Ia menyilakan kami beristirahat di ruang tamu sambil menghamparkan karpet tebal di ruang tengah. Lalu ia keluar lagi dengan naik motor. Tak lama, ia datang dengan beberapa kantong plastik berwarna putih.

“Kita makan dulu ya bang,” kata Johan. Amboi, tahu aja kamu Jon. Kantong-kantong plastik tadi berisi lauk ternyata. Dan tetap ada ikan, kawan. Amazing, bukan.

Sementara dia pergi tadi, air sudah mendidih dan para perempuan membuat teh panas seceret besar. Para lelaki menggeser sedikit beberapa mebel sehingga ruang tengah benar-benar lapang untuk tempat istirahat 7 orang.

“Kawan perempuan bisa tidur di kamar,” kata Johan. Bertambahlah lapang ruang tengah itu.

Air sudah terlalu dingin untuk mandi. Setelah gosok gigi, cuci muka, tangan, dan kaki, Baba cs merebahkan diri dan cepat tertidur. Saya masih sempat menulis sebentar, memanfaatkan hening suasana, namun segera juga mengantuk dan memejamkan mata terasa betul nikmatnya.***

Ikan, Rahasia Kecerdasan Urang Minang

Sepuluh hari sebelum tahun baru 2016, saya tiba selepas magrib di Bandara Minangkabau. Meleset jauh dari jadwal sebab penundaan di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Lelah dan lapar, longgar, dan sendirian. Ini bagian pertama.

Ini pertama kali saya ada di Bandara Minangkabau setelah beberapa tahun. Bandaranya sudah berubah. Seorang kawan, H Makmur, sudah memberikan informasi yang saya harus tahu bila tiba di Bandara itu, seperti tentang bus Damri dan Tranex yang melayani angkutan dari bandara ke kota.

Tapi, dari pintu keluar terminal ini, tidak terlihat keberadaan taksi. Apalagi yang dikatakan H Makmur soal bus Damri dan Tranex, penyedia angkutan murah ke Padang.

“Sudah, 15 (limabelas) aja sampai kota,” kata seorang anak muda calo angkutan, tak jauh dari depan pintu keluar terminal, sambil merendengi saya yang mendorong troli berisi carrier, ransel berisi perlengkapan dan bekal saya di gunung nanti.

Limabelas? Saya membayangkan Rp15.000. Murah. Mungkin ongkos buat satu orang setelah dibagi bersama beberapa orang lain.

Baiklah. Sekali lagi, saya sudah lelah dan lapar.

Sebentar kemudian saya sudah duduk di kursi depan di sebuah mobil avanza. Carrier dan ransel daypack saya di kursi belakang. Ya, ini taksi gelap. Tapi kok tak jalan-jalan?

“Sebentar ya bang. Abang mau ke mana?”

“Andaleh. Kita menunggu siapa? Penumpang lain?” Saya tidak keberatan berbagi tumpangan dengan penumpang lain, yang artinya juga berbagi ongkos.

Tapi tidak ada penumpang lain.

Belum ada jasa transportasi online di Padang ketika itu. Mungkin sekarang juga belum.

Si anak muda calo datang. Rupanya minta persennya. Si sopir menoleh kepada saya. Loh?

Lelah dan lapar saya mendadak hilang dan jadi sadar sepenuhnya. Saya memaki-maki dalam hati sambil berpikir cepat. Saya kesal tapi juga tak ingin keluyuran tidak jelas di bandara dengan manusia-manusia yang saya tak kenal dengan carrier yang berat dan ransel tambahan di depan.

“Berapa?” tanya saya. “Semuanya.”

“Rp150 ribu buat mobil, …”

Saya merogoh saku dan mengeluarkan uang sejumlah itu. Setidaknya jumlah itu tepat sesuai yang saya anggarkan. Kesal saya hanya sebab belum lagi layanan diberikan, ongkos sudah diminta. Uang persenan calo kan tanggungjawab sopir. Kalau belum punya uang, nantilah. Kan mereka akan selalu ketemu. Etika bisnisnya di mana?

Saya kembali merasa lelah dan lapar. “Ayo jalan,” kata saya. Kali ini dengan suara tegas.

***

“Nanti Zul yang jemput, tunggu aja di depan gang,” kata H Makmur.

Saya lupa nama gangnya. Seturun dari taksi avanza gelap itu saya menunggu di ATM BNI di Andaleh. Tak lama, Zul muncul dengan motornya dari sebuah gang di seberang jalan.

“Mau langsung makan, atau taruh tas dulu?” tawar Zul. Ia bisa membaca kondisi perut orang dari raut muka rupanya, hahaha. Walau begitu, saya pilih menaruh tas dulu di kantor AJI Padang, masuk kira-kira 300 meter ke dalam gang yang dibeton rapi itu.

Hendra Makmur dan beberapa pengurus lain masih ada, tapi sudah mau pulang. Hendra jurnalis Media Indonesia dan dulu Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Padang di periode sebelumya. Saya bertemunya di beberapa acara AJI di mana-mana tempat. Kita bersalaman erat dan tertawa atas beberapa hal selama beberapa menit.

“Kau makanlah lalu istirahat. Gampang nanti sepulang dari Kerinci kita ngobrol lagi,” katanya. Tentu saja.

Zul mengajak saya ke tempat dia biasa makan. Warung nasi untuk mahasiswa di tepi jalan yang ramai. Dengan lauk ikan goreng dan sayur nangka dan daun singkong tumbuk berkuah santan, saya makan dengan lahap di bawah televisi yang menayangkan sinetron. Makan di warung padang, di Padang, oleh orang Padang, dikelilingi orang-orang Padang. Onde mande, sedapnyooo.

“Lamak banoo,” koreksi Zul, tertawa.

“Ah, tak apo lah Zul, hahaha.”

***

Saya menunggu Johan di depan ATM di mana Zul menjemput saya kemarin. Tak lama dia datang dengan mobil APV yang sudah penuh. Hanya ada satu tempat kosong di belakang.

“Apa kabar, Bang? Lama nunggunya? Ini kawan-kawan dari Malaysia, dan kita makan dulu ya, …” kata Johan yang duduk di depan.

Makan lagi, hehehe. Begitulah. ‘Makan dulu’ memang bagian dari kenangan terbaik saya dalam kunjungan ke Sumatera Barat dan Jambi ini. Setiap waktu makan adalah spesial, karena memang makannya spesial selalu, walaupun kalau kalian memperhatikan, yang saya pilih untuk makan hampir juga sama selalu; nasi dengan lauk ikan. Tak pernah ayam atau bahkan rendang yang jadi favorit orang sedunia itu.

Well, bagi saya, adalah jelas pemegang hegemoni kuliner di Sumatera ini memang orang Sumatera Barat. Dan saya menyukai dan merasakannya spesial karena kesukaan saya makan ikan tetap dimanjakan dengan berbagai masakan di berbagai tempat di Ranah Minang.

“Karena walaupun jauh di gunung, seperti di Bukittingi, orang selalu punya empang ikan di depan rumah. Mereka pelihara ikan mas, ikan mujair,… ” kata Bagja, kawan sepedaan saya di Ubud, Bali, orang Minang yang separo hidupnya dihabiskan di Bandung, Bogor, Washington, Balikpapan, Sorong, dan tempat-tempat lain di Indonesia, Amerika Serikat, dan Meksiko.

Itu juga barangkali rahasia kecerdasan orang Minang sehingga melahirkan antara lain Bung Hatta, Tan Malaka, Buya Hamka, Tulis Sutan Sati, Marah Rusli, Pendekar Sutan, serta Midun dan Maun. Konsumsi ikan yang banyak, meskipun jauh dari sungai dan laut.

“Oh kan ada Danau Maninjau,” kata Bagja, menyebut tempat asalnya. Ada Danau Singkarak juga.

Itu cukup menyaingi sungai, rawa dan danau di Kalimantan yang ikan-ikannya menjadi darah dan daging saya. ***

Klasika Musika Kusuka

Ini bagian pertama dari dua tulisan, kawan. Maaf kalau ada video yang rada makan kuota. Semoga suka.

Bila bercerita tentang Metallica seperti yang saya lakukan awal tahun lalu nampak bener pamer umurnya, berkisah tentang The Corrs barangkali masih bisa dianggap unyu bak abege kinyis-kinyis …

Tapi benarkah? Hahaha, entahlah Bung.

Lagipula anak SMA sekarang, kelahiran tahun 1999-2000-2001 pun sudah berkernyit keningnya bila ditanya, “Pernah dengar The Corrs?”

Padahal menjadi fans Metallica itu masih mainstream. Adik saya yang guru sejarah meneruskan mengoleksi rekaman musik thrash yang lebih menggelepar lagi seperti grindcore, yang musiknya seperti bunyi mesin diesel pembangkit listrik dan vokalisnya seperti memaki-maki bila bernyanyi.

“Orang ini kadang minum darah kelelawar di atas panggung,” kata adik saya serasa menunjuk foto seorang vokalis grindcore yang mulutnya berlumur darah. Entah Napalm Death, entah Entombed.

Seorang kawan membagikan video musik grup Slayer yang menampilkan adegan kekerasan di penjara, diantaranya orang digorok dengan terang-terangan. Dibanding mereka ini, Sepultura pun masih agak sopan.

Malah, hahaha, … “Kiyut ya,” kata Rita Widyasari, menunjuk Eloy Casagrande, drummer Sepultura, saat grup thrash ini digelarkan jumpa pers di Tenggarong sebelum tampil di Kukar Rockin’ Festival.

Bunda Rita Widyasari adalah Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), kabupaten yang pendapatannya dari bagi hasil minyak dan gas mencapai mungkin sekitar 85 persen dari APBD-nya yang Rp7,6 triliun di tahun 2014. Dengan APBD sebesar itu, Kukar adalah kabupaten terkaya di Indonesia.

Sedemikian, Kukar juga terkenal suka menggelar acara-acara kolosal dengan niatan jadi terkenal. Chris John, juara tinju dunia kita itu, pernah mempertahankan gelarnya di Tenggarong. Juga ada festival Erau yang mengundang banyak penampil dari manca negara.

Karena itu, ramai diberitakan bahwa Kukar Rockin’ Festival diselenggarakan dengan dana APBD. Bunda Rita tentu membantah.

Well, agar tak terlalu merasa bersalah (kenapa juga harus merasa bersalah, Nov?), saya datang ke Stadion Aji Imbut sebagai fans, dan nonton aksi Sepultura yang sudah tanpa Igor dan Max Cavalera, dua bersaudara pendirinya.

Band pembuka mereka, hahaha, Edane lagi. Saya kira Eet Sjachranie hanya ingin pulang kampung saja.

***

Saya menuliskan tentang televisi kita di bagian ini sebanyak 398 kata. Tapi setelah dibaca berulang-ulang, sudahlah, skip aja ya. Kita langsung ke bawah lagi, ke TVRI. Masih tentang musik, tentu saja.

***

Tapi, tak ada yang bisa menggantikan kenangan akan TVRI, satu-satunya televisi Indonesia sampai tahun 1986.

Menurut saya, TVRI zaman itu boleh dibilang televisi yang penuh tanggungjawab-selain juga penuh propaganda, hehehe. Mereka punya acara Laporan Khusus, (biasanya jumpa pers presiden, yaitu Jenderal Soeharto, kadang di pesawat terbang pulang dari lawatan luar negeri). Kalau sekarang itu bukan laporan khusus, itu breaking news.

Sinetron-sinetron dan film-nya bagus-bagus. Ada Little House on the Prairie, Full House, Hunter, Rumah Masa Depan, banyak, …

Dari sejumlah acara musik, seperti Aneka Ria Safari, Album Minggu, Televisi Republik Indonesia ini juga punya acara yang luar biasa; Orkes Simfoni namanya.

Ini acara yang menampilkan orkestra-orkestra terbaik dunia memainkan karya-karya agung gubahan para jenius musik seperti Bach, Beethoven, Mozart, Haydn, Tchaikovsky, Rachmaninoff, Strauss, Brahms, atau Vivaldi, Wagner, Schubert, Dvorak, Chopin, dan lain-lain.

TVRI menampilkan komposisi-komposisi ciptaan beliau-beliau di atas itu selama satu jam penuh. Pembawa acaranya Suwanto Suwandi, seorang pria berpipi tembem yang ramah dengan mata bersahabat yang memberi pengantar dengan suaranya yang empuk. Suwanto Suwandi bercerita hal-hal dibalik penciptaan dari komposisi yang akan dibawakan.

Cerita-cerita dari Om Wanto inilah yang pertama kali membuat saya, sebagai remaja ketika itu, mau duduk menonton. Mungkin juga karena saya suka sejarah. Tapi, saya kira, siapa saja suka mendengar cerita, bukan.

Om Wanto berkisah sedikit tentang Requiem-nya Mozart, lagu pengantar untuk orang meninggal. Mozart yang sedang sakit baru menyelesaikan sebagian dari requiem ini. Simpang siur cerita, kata Suwanto Suwandi, requiem itu pesanan Baron Gottfried von Swieten, seorang bangsawan yanng eksentrik, untuk mengenang istrinya.

Cerita lebih dramatis menyebutkan, requiem itu pertama kali dimainkan untuk sang maestro sendiri di hari kematiannya. Ada juga kisah yang bilang, sang pemesan requiem itu sesungguhnya adalah Antonio Salieri, komponis saingan Mozart saat itu. Salieri mendatangi Mozart dengan menyamar, memberi honor uang muka, dan berbalik pulang.

Alkisah, dalam cerita adaptasi biografi Mozart di film Amadeus, setelah beberapa lama Salieri kemudian mengaku membunuh Mozart dengan meracuninya—walaupun tidak seperti Jessica memasukkan sianida ke kopi Mirna.

Sebagai jenius, Mozart kadang keterlaluan kepada Salieri yang jauh lebih senior. Di adegan dari film Amadeus ini, misalnya, ia bilang bisa memainkan lagu Salieri yang barusan dimainkan di hapsichord tanpa melihat partiturnya. Padahal lagu ini baru sekali itulah ditampilkan di depan umum.

Kemudian di layar televisi tampak sejumlah pria dan wanita yang duduk dalam formasi setengah lingkaran. Para lelaki berbusan formal, berjas hitam dengan dasi kupu-kupu, perempuan dalam gaun hitam. Mereka memangku instrumen musiknya masing-masing. Di depan mereka ada standar dengan lembaran-lembaran kertas putih. Tampak kontras dengan jas dan gaun hitam mereka.

Di pusat setengah lingkaran itu, berdiri seorang lelaki yang juga berpakaian formal. Di tangan kanannya ada tongkat kecil semacam sumpit. Ia datang paling akhir, dan ketika ia datang, semua orang yang duduk di setengah lingkaran berdiri dan bertepuk tangan.

Musiknya kemudian dimulai seiring dengan gerakan tangan, terutama tangan yang memegang sumpit, dan ekspresi pria yang berada di pusat lingkaran itu.

Inilah Berliner Philharmoniker. Intro Requiem K626 in D minor adalah lagu yang lambat dan suram, dengan koor dari paduan suara yang bikin bulu kuduk merinding.

Requiem pada bagian Ke-9 Dominae Jesu oleh Berliner Philhamoniker dengan konduktor Claudio Abbado, pengganti Herbert von Karajan. Video ini direkam tahun 1999 di Salzburg Cathedral.

Saya membayangkan rombongan pengantar jenazah Mozart menuju kuburan yang dingin dan beku di malam gelap Salzburg.

Berliner Philharmoniker atau Berlin Phirharmonic Orchestra adalah orkestra terbaik di dunia. Saat itu konduktornya Herr (tuan) Herbert von Karajan, yang memimpin sejak 1955 hingga April 1989. Ketika Herr Karajan meninggal Mei 1989, mungkin sekali Requiem ini dimainkan pula saat pemakamannya.

Pada lain kesempatan Suwanto Suwandi mengisahkan keceriaan musim semi tahun 1723 di Venesia saat Antonio Vivaldi menuliskan La Primavera (Spring, musim semi) yang kemudian menjadi bagian dari 4 komposisi musim Le quattro stagioni di bawah judul Il cimento dell’armonia e dell’inventione atau Empat Musim dalam Harmoni dan Pencerahan.

Dan banyak cerita lain. Kadang-kadang Orkes Simfoni dimulai dari komposisi yang pendek dan ‘ringan’ seperti Fur Elise dan Turkish March, atau Moonlite Sonata. Itu semua komposisi ciptaan Ludwig van Beethoven. Saya yakin Anda kenal kok dengan komposisi-komposisi ini.

Jadilah juga saya penggemar musik klasik. Di Balikpapan, saya menonton beberapa pergelaran musik kamar sederhana dengan 3 atau 4 musisi yang memainkan piano, cello, dan biola di klub-klub kawan ekspatriat atau aula-aula kantor perusahaan migas. Sering pula yang tampil adalah anak-anak sekolah musik atau didikan guru privat yang disponsori perusahaan. Mereka memainkan biola dan piano. Kawan saya, enci Lily Ng, seorang guru piano yang ekselen, tampil memukau bersama murid-muridnya membawakan antara lain Canon in D milik Johann Pachelbel.

Pernah pianis kelas dunia dengan sederet penghargaan Ary Sutedja mampir bersama pemain cello Asep Hidayat. Di Palm Beach, sebuah compound di tepi pantai di timur Balikpapan, saat Mikhail Davis yang suami Ary melukis di kanvas besar agak sedikit di belakang, mbak Ary dan kang Asep memainkan instrumen. Selama dua jam, Ary dan Asep memperdengarkan mulai dari Ave Maria karya Johann Sebastian Bach, Sonata Nomor 5 untuk Cello dan E Minor untuk Piano ciptaan Antonio Vivaldi, Sonata dalam G Mayor K301 untuk Cello dan Piano gubahan Wolfgang Amadeus Mozart.

Saat tampil di Tenggarong pada kesempatan yang lain, Ary dan Asep membawakan juga komposisi-komposisi ciptaan komponis terhormat Indonesia Amir Hamzah Pasaribu seperti Sunrise at the Yangtse, Hangstsu Mountain, dan Dr Sun Yat Sen Memorial Hall, komposisi yang diciptakan dari kesan-kesan Pasaribu saat melawat ke Tiongkok dan di masa Indonesia menjalankan Nasakom.

Opung Amir Pasaribu lahir di Siborong-borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada 21 Mei 1915. Ia lalu meninggal di Medan, 10 Februari 2010 setelah hidup selama 95 tahun. Betul bukan, musik bisa memanjangkan umur orang.

“Kalau lihat penampilannya, kamu penggemar reggae deh, bukan klasik,” canda Kang Asep pada saya yang mewawancarainya usai tampil di Palm Beach.

Kadang-kadang saya (dan para penggemar yang lain juga), mendapatkan musik klasik dari film. Ada yang jadi tempelan dan selingan namun ditata sangat bagus seperti di Band of Brothers oleh penata musik Michael Kamen.

Sekali-sekali musik turut jadi pemeran utama dan menghiasi seluruh film seperti di Amadeus tadi, yang sepanjang film berhias musik ciptaan Mozart.

Amadeus adalah film tahun 1984 tentang kekonyolan dan kegilaan Wolfgang Amadeus Mozart, yang mengantarkan aktor F Murray Abraham yang berperan sebagai Antonio Salieri, sebagai best actor, pemeran pria terbaik. Filmnya sendiri meraih 8 Oscar dari 11 nominasi—termasuk 2 nominasi aktor terbaik, dimana selain Abraham juga dinominasikan Tom Hulce yang memerankan Mozart.

Seperti saya sebut sebelumnya, Amadeus adalah film adaptasi biografi Mozart, jadi tak otentik sebagaimana adanya jalan hidup maestro yang mati muda itu.

Ada juga Copying Beethoven, yang menceritakan proses kreatif sang maestro ketika sudah hampir tuli total. Ed Harris yang biasa tampil di film western sebagai koboi pun mengganti pistolnya dengan baton—ini nama tongkat yang mirip sumpit tadi. Harris memerankannya dengan maksimal. Buat saya, film itu sukses menghadirkan Simfoni Nomor 9 dengan ekspresif seperti seharusnya meski untuk kepentingan drama film harus diedit banyak.

Setelah dua per tiga film, ada adegan penampilan perdana simfoni itu. Beethoven yang hampir tuli dibantu Anna Holt, gadis magang yang membantunya menuliskan (copying) musik-musiknya.

Sutradara Agnieszka Holland memotong-motong simfoni yang seluruhnya rata-rata 1 jam 20 menit itu menjadi hanya sekitar 13 menit, tepat di bagian-bagian terbaiknya.

Maka, air mata pun tak terasa bergulir di bagian yang lembut mengalun. Di bagian choral, koor, di Gerakan (Bagian) Ke-4, di saat Beethoven mengangkat tangan dan mengubah tempo, gelombang semangat pun meledak seperti Big Bang dan menyebar ke seluruh semesta, mengalir dari komposisi itu dan merasuk ke urat-urat darah mereka yang menontonnya.

Karena itu tampaknya, John McTiernan, sutradara film Die Hard menaruh Simfoni Nomor 9 di latar ledakan-ledakan sementara Letnan McClane aka Bruce Willis berlari menyelamatkan diri, yippie kayeye…

Di film The Lady, saya juga tergetar haru sebab runtunan nada Canon D di piano yang dimainkan Michelle Yeoh, yang memerankan tokoh wanita perkasa Burma Aung San Suu Kyi di bawah arahan sutradara Luc Besson.

Suu Kyi menerima hadiah Nobel Perdamaian tahun 1991. Saat hadiah disampaikan di Stockholm, sekali lagi, Canon in D dimainkan. Bukan kebetulan gedung tempat acara adalah Stockholm Concert Hall, gedung tempat pertunjukan musik klasik.

Hadiah diterima suami dan anaknya, Michael dan Alexander Aris, karena Suu Kyi ditahan junta militer Burma di Rangoon.

Pada saat yang sama, di dalam adegan The Lady, di rumahnya dimana ia menjalani tahanan, dengan air mata berlinang Suu Kyi yang mendengarkan siaran radio gelombang pendek atas penganugerahan itu, turut memainkan Canon in D pada piano.

Sayang beribu sayang, Suu Kyi ternyata rasialis kepada kami muslim dan kami jurnalis. Entah apa salah kami padanya. Aktivis hak asasi manusia ini tidak berbuat apa pun atas pengusiran dan kekerasan yang dilakukan tentara kepada etnis Rohingnya, kelompok minoritas yang beragama Islam di negaranya.

***

Reuni Kopi

Beberapa saat sebelum azan Isya di Balikpapan, saya mencapai rim Rinjani di sisi Senaru. Saya terduduk kelelahan di belakang 3 buah tenda berwarna oranye yang didirikan berbanjar mengikuti panjang …

Sumber: Reuni Kopi

Karena Hidup Harus Lebih dari Sekedarnya

Untuk Naina Qurrataayun, selamat ulang tahun.

Akhirnya pertanyaan itu sampai kepada saya: “Kenapa lu naik gunung (lagi), Nov?”

Bang Fionk yang bertanya, saat saya sampai di rumahnya yang damai di Pamulang. Saya baru turun dari menengok Gie di Gede-Pangrango setelah sebelumnya menghadiri sebuah acara Aliansi Jurnalis Independen di Yogya.

Kenapa? Saya tertegun. Saya tak mengira pertanyaan itu akan ditanyakan juga kepada saya.

Sebab, engkau mungkin tahu kawan, sejarah mencatat, bahwa pertanyaan itu menjadi terkenal karena dilontarkan jurnalis kepada George Mallory, dewa para pendaki gunung, yang jasadnya bersemayam di Sagarmatha dalam keabadian salju yang hanya sekali-sekali terkuak oleh panas matahari.

Sebab kawan, saya adalah jurnalis. Sayalah yang mengajukan pertanyaan, bukan yang ditanyai.

Jurnalis The New York Times itu bertanya kepada Mallory menjelang keberangkatannya ke Nepal untuk mendaki Everest di tahun 1924.

Jadi pertanyaan itu untuk dewa, dan hanya pantas ditanyakan kepada yang ingin mendaki gunung tertinggi di dunia.

Bahkan Ed Viesturs itu pun, yang menjejakkan kakinya di 14 puncak dunia yang sebagian besarnya di Himalaya, dan 7 kali ke puncak Everest, juga tertegun (sejenak) ketika ditodong pertanyaan itu.

“Kenapa Bung naik gunung?”

Bagaimana menjelaskan sebuah kegilaan yang dibungkus gagah itu?

Ed Viesturs menulis lima buku untuk menjelaskannya, The Mountain, My Time On Everest; The Will to Climb; No Shorcut to The Top; K2, Life and Death on The Most Dangerous Mountain; dan Himalayan Quest.

Anatoli Boukreev menulis, setahu saya, 2 buku, The Climb dan Above The Clouds. Boukreev memberi jawaban dari banyak sisi kenapa orang naik gunung, dan kenapa dirinya sendiri naik gunung.

Norman Edwin menulis sebuah buku, Mendaki Gunung, Sebuah Tantangan Petualangan,” dan banyak artikel dari pengalamannya di alam bebas. Soe Hok Gie menulis sejumlah artikel pendakian gunung di antara puluhan (mungkin ratusan) tulisan kritik kepada penguasa dan keadaan.

Saya belum menulis apa-apa. (Baru cerita-cerita waluh-waluh ini aja, hehehe).

Untuk Bang Fionk, saya tak menjawab kecuali tersenyum saja. Untung saja sarapan pagi yang nikmat itu—porsi besar mi goreng instan dengan telur mata sapi dan teh manis panas yang disajikan sang Nyonya Rumah dalam keramahan keluarga dan kehangatan kasih sayang—bisa membuat pertanyaan ini lewat begitu saja tanpa jawaban.

***

Saya tahu ada pertanyaan dan jawaban itu pertama kali dari kisah Norman Edwin. Si Beruang Gunung bertutur di bagian kata pengantar dalam bukunya yang kecil namun lengkap isinya. Lalu seiring waktu, kisah Mallory, pertanyaan dan jawabannya itu saya dengar dan baca lagi dari banyak cerita oleh penulis alam dan para pendaki.

Dalam banyak kutipan, Mallory menjawab pertanyaan itu dengan 3 kata yang jadi terkenal itu. “Because it’s there…” Karena gunungnya ya di situ. Dalam film Everest tahun 2015 arahan sutradara Balthazar Kormakur, para pendaki yang dipandu Rob Hall musim pendakian tahun 1996, di tenda di basecamp Everest, mengulang kata-kata itu serempak sambil menunjuk puncak.

Saya baru saja tahu bahwa ternyata jawaban Mallory atas pertanyaan itu sebenarnya cukup panjang. Dari satu dokumen lama dituliskan jawaban Sang Dewa. Kata Mallory, “Because it’s there. Everest is the highest mountain in the world, and no man has reached its summit. Its existence is a challenge, the answer is instinctive, a part, I suppose, of man’s desire to conquer the universe…”

Mallory naik gunung, dalam hal ini Everest, karena itulah gunung tertinggi di dunia. Ketika itu, tahun 1924, belum ada orang yang mencapai puncaknya. Kata Mallory, gunung itu ada saja sudah dengan sendirinya menantang naluri petualangan. Mendaki Everest adalah serasa menaklukkan alam semesta.

Sebab itu jawabannya, barangkali, mudah. “Because it’s there…”

“Ya karena gunungnya di situ.”

Tahun 1921 Mallory mencoba Gunung itu untuk pertama kali dan gagal sebab cuaca buruk dan perlengkapan yang tidak memadai. Tahun 1922 mereka kembali lagi dan berhasil mencapai ketinggian 7.000 meter sampai longsoran salju menewaskan 7 sherpa pembawa barang.

Tragedi itu tidak menghalangi orang yang keras hati ini. Ia tetap berangkat 2 tahun kemudian.

Tahun 1924, Mallory dan rekannya Andrew Irvine terlihat terakhir kali di dinding utara, sekira 800 meter vertikal dari puncak.

Baru tahun 1999, Conrad Anker menemukan sisa-sisa jasad Mallory tertelungkup di tanah berbatu kuning di salju yang terkuak. Cuaca dingin mengawetkannya. Anker, sebagian kalian mungkin mengenalnya lewat film Meru, film semi dokumenter pemanjatan Meru, tebing bak sirip hiu, juga di Himalaya.

Tak ada jejak dari Irvine kecuali kapak es yang ditemukan tahun 1933.

Apakah Mallory dan Irvine mencapai puncak? Wallahualam, …

***

Bila Mallory begitu mudah dan spontan memberi jawaban untuk pertanyaan itu, lalu Viesturs menulis buku, maka tidaklah mudah kiranya bagi saya menjawab dengan enteng seperti Mallory, apalagi menulis seperti Viesturs, pun Norman Edwin.

Boukreev pun harus dihujat dulu oleh Jon Krakauer sehingga merasa harus menjelaskan sendiri apa yang terjadi dalam malapetaka di Everest tahun 1996, dan latar belakangnya.

Sebagai generasi yang datang belakangan, jawaban mudah saya adalah mungkin sekali saya hanya ingin meniru. Hanya a wanna be. Apalagi saat masa kuliah dulu dimana saya aktif di organisasi pencinta alam itu. Melihat aksi Norman di tebing di bukunya itu, atau romantisme cerita Hok Gie tentang keindahan Mandalawangi, heroisme kisah prajurit Kopassus Pratu Asmujiono yang bertakbir di puncak Everest—yang membuat Boukreev yang memandunya juga terpana, …

Walaupun pada praktik dan kenyataannya, tidak mudah juga. Bahkan untuk sekedar meniru itu. Walaupun skala menirunya diturunkan jauh, hehehe, dari Everest yang 8.848 m dan high altitude gunung-gunung Himalaya, menjadi Semeru 3.726 m dan gunung-gunung lain Nusantara.

Tuhan maha adil, gunung-gunung di kepulauan ini semuanya indah meski puncaknya berada di ketinggian separo saja dari puncak-puncak Himalaya.

Dan setiap gunung memiliki tantangan dan bahaya masing-masing. Shizuka, perempuan 16 tahun, misalnya, tewas di cuaca yang baik di gunung yang ramah di Gede-Pangrango dan dikelilingi oleh puluhan rekan-rekannya. Yudha hilang ditelan kabut Kerinci. Beberapa kali saya dengar kisah pendaki tewas atau hilang di Bawakaraeng. Saat saya turun dari Rinjani, seorang pendaki Italia tewas kecelakaan terpeleset masuk jurang, dan dulu pernah di rute dari Ranu Kumbolo hingga Kalimati, sampai Arcopodo, bahkan Puncak Semeru, ditandai dengan plakat peringatan para pendaki yang tewas—sampai-sampai memberi kesan bahwa mati di gunung itu keren banget.

***

Jadi, siapa yang kau tiru, sobat?

Jawaban ini agak mudah, walau bisa panjang sekali. Saya buat singkat saja.

Selain mendiang Norman, saya menemukan sosok panutan lain dari kisah-kisah tentang Reinhold Messner. Sejak tahun 70-an, Messner sudah memulai langkah untuk menjadi dewa gunung itu—yang kemudian resmi ditahbiskan padanya begitu mencapai puncak Everest tanpa suplai oksigen dari tabung, dan sendirian.

Udara tipis mulai ketinggian 6.000 meter mengandung oksigen hanya seperempat dari udara di level 0 meter dari permukaan laut. Perlu empat kali bernapas di gunung untuk menyamai sekali tarikan napas di pantai. Pada tekanan rendah, artinya saat badai sedang berkecamuk, kadar zat asam bisa drop lagi sampai tinggal 14 persen.

Dampak kurangnya oksigen pada manusia adalah fungsi otak yang melambat dan kemampuan fisik yang menurun. Dituturkan oleh Boukreev, para pendaki Indonesia yang dibimbingnya ke puncak pada ekspedisi 1997, menempuh 30 meter terakhir menuju plat alumunium tanda triangulasi Puncak Everest dalam setengah jam.

Bayangkan, satu meter, satu menit. Tak usahlah membandingkan dengan Usain Bolt yang menempuh 100 meter dalam 9,58 detik di ajang Kejuaraan Dunia Atletik Berlin 2009. Cukup dengan langkah Anda sendiri.

Tapi ada manusia yang tetap normal tanpa bantuan oksigen dari tabung di ketinggian itu. Tidak banyak, jadi saya bisa sebutkan satu-satu, Boukreev, Ed Viesturs, dan Reinhold Messner.

Mungkin ada beberapa yang lain, tapi belum tercerita jadi saya tak tahu. Atau saya belum baca dan dengar kisahnya. Respek saya untuk mereka juga.

Sejak tahun 80-an itu, Messner menambah tingkat kesulitannya dengan melakukan semuanya sendirian. Viesturs mengikuti teladannya.

Itulah, menurut saya, begitulah level tertinggi cara mendaki gunung high altitude. Sendirian, dan seminimal mungkin menggunakan bantuan fisik seperti suplai oksigen itu.

Well, saya yang gugup di dalam kabut yang semakin tebal dan hujan, serta kehilangan jejak jalan setapak di Puncak Kerinci (3.805), sudah cukup puas dengan menjalani sebagian trek sendirian.

Sebab pada hakikatnya saya tak pernah benar-benar sendirian. Selalu saja ada kawan sepanjang jalan.

Di Semeru ada Pepeng dan Bono, di Rinjani ada Ridho dan Arif, di Kerinci di awalnya malah sudah bersama rombongan Baba dan Ka Ros yang dipimpin Johan walau kemudian di Gunung saya jalan sendiri. Apalagi di Gede-Pangrango yang didaki 300 orang per hari.

Malah di Kerinci yang sederhana dan lurus itu saya punya tamu. Ada anak muda yang tergeletak di dalam tenda saya pada pukul delapan malam seturun saya dari Puncak.

“Saya Dimas, Bang. Asal Tangerang. Saya numpang istirahat ya Bang. Perut saya mules dan saya sudah lemes. Temen-temen saya udah pada naik,…” kata pemuda yang meringkuk itu.

Dimas ini memang terlihat pucat dengan mata sayu yang berat.

“Iya, istirahat aja dulu di sini. Saya bertemu teman-temanmu dekat Shelter 4. Sebentar saya masak dan kita makan, lalu kamu minum obat.”

***

“Jadi kenapa Abang naik gunung?”

Saya lupa siapa yang bertanya dari 7 orang anak-anak muda asal Pekanbaru itu. Seperti jurnalis, seseorang merekam dengan kameranya. Ada seorang lagi yang menghidupkan perekam suara di androidnya. Kami menunggu nasi masak. Ikan asin tengah digoreng dan menguarkan bau yang bisa membuat air liur menetes.

Mengapa mereka bertanya pada saya? Mereka sendiri naik gunung.

Saya ingat gunung yang pertama kali secara resmi saya daki. Bukit, lebih tepatnya. Bukit Pamaton di Kiram, Karang Intan, yang tingginya sekitar 300 m dari permukaan laut. Pamaton itu menghajar fisik dan mental kami peserta pendidikan dan latihan Kompas Borneo Unlam dengan teras-teras yang menipu dan puncak-puncak palsu.

Bagaimana kami melihat semua penderitaan itu sebagai sebuah kenikmatan?

Saya juga mengingat semua yang saya lakukan sebelum sampai di Kerinci itu. Saya berlari lintas alam bersama Balikpapan Hash House Harriers setiap Senin sore—rata-rata 10 km, atau lebih kurang 70-90 menit. Dua hari berikutnya, menjelang senja, berlari di bukit-bukit sekitar rumah selama 60 menit, dan Sabtu sore menumpang lari bersama Mixed Hash House Harriers—juga klub lari lintas alam.

Lari lintas alam naik turun bukit secara hash memang berbeda dari yang dilakoni kawan Indorunners. Itu seperti offroad dan onroad. Jadi harap maklum bila catatan waktunya berbeda.

Di antara hari-hari lari itu, malam atau sore, setelah menyelesaikan pekerjaan harian, saya mampir dan berlatih beban di Dinasti, pusat kebugaran milik mas Haji Bonny Setiadji, seorang tionghoa muslim yang piawai mengobati orang sakit secara alternatif.

Agar tak bosan, saya bersepeda offroad di hari Minggu, melewati jalan-jalan kampung yang dekat rumah atau jauh dari rumah, sudah pernah dilewati ataupun baru pertama kali. Atau memanjat tebing buatan di halaman Dome bersama Ensemble Total Indonesie.

Kadang-kadang bila sedang ditugaskan ke kota lain, saya bawa sepatu lari. Jadilah numpang lari di pagi hari di Yogya, di Bandung, Jakarta, Banjarmasin, Denpasar, Surabaya, Samarinda, Tarakan, Malinau, dan berlatih beban di gym hotel yang kadang lengkap dengan beragam alat (termasuk dengan rekan berlatih yang berbusana minim dan sexy), dan sering pula dengan alat seadanya.

Kata Norman: “Jangan bikin repot orang lain di gunung.”

Di Gunung, kawan, semua orang repot dengan napasnya sendiri, perlengkapannya sendiri, bebannya sendiri, dengan dirinya sendiri. Pun bila Anda membayar jasa porter. Jangan menambahkan beban tanpa perjanjian dan tanpa menambah pembayaran.

Lagi pula keindahan gunung, juga persahabatan sesama pendaki, akan lebih bisa dinikmati bila badan bugar dan sehat.

Kalau sakit di gunung, apa boleh buat, mau tak mau, pasti merepotkan orang lain. Walaupun tak ada yang merasa direpotkan dan persaudaraan antarpendaki tak mengenal hitungan, tetap saja merepotkan. Kita sudah mengurangi kesempatan orang lain menikmati waktu dan keindahan alam yang barangkali sudah lama dinantikan yang bersangkutan—walau mungkin juga sakit kita itu memberi kesempatan untuk persahabatan.

Niat naik gunung memberi saya hidup yang sehat dan teratur dalam bingkai linimasa jurnalis yang penuh dinamika, tinggi tekanannya, tapi juga kerap seenaknya dan sesukanya.

Kawan, ketahuilah, menjadi jurnalis (apalagi yang memutuskan hidup mati di lapangan saja dan ogah menjadi birokrat di kantor) hampir identik dengan selalu siaga seperti tentara, determinasi tinggi seperti mata-mata, gigih dan bisa memeras otak seperti remaja menghadapi ujian kelulusan SMA, tapi di sisi lain tidak jarang makan dan istirahat sesempatnya ala Sherlock Holmes atau bahkan makan seadanya bak anak kos—walau bisa juga makan mewah memanjakan selera.

Kiranya begitu. Naik gunung hanya konsekuensi logis. Itu hanya muara dari lari lintas alam itu, dari kesenangan mempersiapkan dan mengatur sesuatu, dari kebahagiaan bertemu sahabat-sahabat baru, dan ketagihan akan kesenangan yang datang sesudahnya—yang antara lain datang dari perasaan menjejakkan kaki di puncak.

Maka kenapa tak diteruskan saja kegilaan ini. Menjadi gila itu enak, dimana kita justru jadi bisa menempatkan sesuatu kepada tempatnya seharusnya.

Dalam hal saya, sambil jalan, keajaiban bermunculan. Ketika mendaki Semeru, saya bertemu Pepeng dan Bono yang mengisahkan pengalaman mereka mendaki Rinjani. Di Rinjani, Ridho dan Arif menuturkan pengalaman mereka di Kerinci. Saat di Kerinci, Baba dan Kak Ros dari rombongan pendaki Malaysia bercerita betapa rapinya pendakian di Kinabalu.

Ketika mencari informasi tentang Kinabalu, ada kisah perjalanan yang rinci dari anak-anak SMA yang mendaki Kilimanjaro di Tanzania. Anak-anak SMA di gunung tertinggi Afrika, teman.

Kembali ke Balikpapan, seorang kawan veteran hiking trip di Himalaya, yang istrinya cantik, dengan serius mengajak, “Ayo ke Carstenz…”

Kawan itu menjadwalkan pendakian ke Carstenz Pyramid di 2017 mendatang. Saya bergidik mendengar jumlah biaya yang dibutuhkan per orang. Tidak kurang dari 17.000 dolar AS atau sekira Rp224 juta lebih. Lebih mahal daripada ongkos naik haji plus.

Hahaha, nantilah itu dipikirkan serius. Untuk orang biasa seperti saya yang penghasilannya biasa-biasa juga—bila itu dari kocek sendiri—tentulah lebih dihargai bila digunakan untuk hal-hal lain yang dianggap lebih utama ketimbang (sekedar) naik gunung.

Sambil menunggu 2017 itu, bisa saja saya lebih tertarik kisah kawan saya Fabio Pestana, juga kang Ashadi Aboe, untuk trekking saja (bukan naik-naik ke puncak gunung) ke sejumlah rute.

Dari Lukla ke Base Camp Everest selama 13 hari, misalnya, atau ke Lost City di Kolombia, ke Mont Blanc dan mampir menemui kawan lama keluyuran di hutan-hutan Malinau Alex dan Julien di Perancis, ke Patagonia, ke Inca Trail di Peru, juga ke rute Tanjung Selor sampai Apau Ping melawan arus Sungai Kayan, trekking sampai Long Layu, lalu mungkin pulang naik pesawat terbang Porter Pilatus yang kecil mungil itu ke Malinau.

Menarik bukan—membuat saya tak ingin keluar jalur ini dan tetap bertahan di situ—barangkali, selamanya. Till death do us part.

Saya ingin melihat sebanyak mungkin, mengalami sebanyak mungkin. Kalau bisa mendaki setinggi mungkin, berjalan sejauh mungkin, dan menjelajah seluas-luasnya, sambil bertemu sahabat dan saudara sebanyak-banyak bisa.

Saya pun jadi lebih bersemangat menjalani hidup dan membuat tujuan-tujuan baru sambil berusaha sebaiknya sekuatnya memenuhi apa yang digariskan Sang Pemberi Hidup.

Sepulang dari Gunung, apa pun keadaannya, saya selalu bahagia. Kadang dengan badan remuk redam, kantong kosong dan rekening bank menipis, jari-jari tangan dan kaki dipenuhi plester, bibir pecah-pecah dan ujung hidung menghitam, dan tetap bahagia.

Sebaliknya, di Gunung, saya merasa kembali pulang ke rumah. Kepada bunda alam dan ayahanda kebebasan. Kepada kawan-kawan yang meskipun tak kenal nama, tapi paham semua laku dan perbuatan, sehingga kami semua hanyalah saudara yang belum bertemu.

Sambil menyuap nasi putih yang hangat dari piring plastik berwarna pink dan sekerat ikan asin, saya memandang kawan-kawan anak muda Pekanbaru yang penuh semangat ini. Untuk mereka, saya pilihkan jawaban Ed Viesturs.

“Karena saya suka prosesnya.”

Ditambah dengan prinsip hidup Budi Belek, kawan Norman Edwin yang tewas di Sungai Alas dalam arung jeram yang mencekam, “Sebab hidup itu, kawan, harus lebih dari sekedarnya.”

***

- ← Sebelumnya

- 1

- 2

- 3

- …

- 6

- Selanjutnya →