Hujan-hujan Slamet

“I believe you still have the spirit and soul of Laura in your heart, my bestie.”

Pada bulan Oktober, tidak banyak orang yang ingin mendaki Gunung Slamet, gunung yang puncaknya ada di ketinggian 3.432 meter dari permukaan laut.

Pada bulan Oktober, hujan turun sesukanya, membuat aktivitas paling menyenangkan itu, antara lain, menyesap kopi atau cokelat panas atau teh hangat sambil membaca buku dan mendengarkan musik jazz—setidaknya mungkin begitu bagi kawan saya Shinta Maharani di Jogja sana.

Jadi, bukan naik gunung. Apalagi gunung tertinggi di Jawa Tengah. Apalagi pintu pendakian di Baturaden juga ditutup, gerbang Kaliwadas juga dikunci.

“Maaf mas, cuaca ekstrem. Hujan dan kabut terus menerus sepekan terakhir,” kata Wandi di basecamp Kaliwadas.

Tapi saya punya satu nomor lagi untuk dihubungi. Jawaban Obenk sungguh menyenangkan.

“Jalur tetap buka. Cuaca cerah.”

Maka malam itu saya sudah tidur di basecamp Gupala yang lapang karena tak ada yang lain yang ingin mendaki Slamet di akhir pekan itu kecuali saya.

Gupala adalah Guci Pencinta Alam. Ada kata Edelweis juga di depannya. Jadi nama lengkapnya Edelweis Guci Pencinta Alam, atau Edelweis Gupala. Anggotanya para pemuda Desa Guci, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Mereka adalah pemelihara jalur pendakian yang bermula di desa itu, bersama dengan kelompok pemuda lainnya yang menamakan diri Kompak. Jalur Gupala dan Jalur Kompak berbeda awalan, namun bertemu di batas hutan pinus sebelum memasuki jalan berbatu yang melintasi ladang-ladang penduduk.

Gupala resmi berdiri 1992, tetapi para senior Obenk sudah bolak-balik mendaki Slamet jauh sebelum itu. Mereka bahkan pernah punya pondok di ketinggian sekitar 2.900 m di dekat batas vegetasi. Namanya Pondok Edelweis.

“Sekarang sudah ndak ada. Kayunya banyak diambil buat bikin unggun,” kata Obenk, yang bertutur dalam bahasa Jawa-Tegalan. Saya langsung ingat pelawak Cici dengan inyongnya.

Bagi kebanyakan kita, saya yakin, logat itu terdengar lucu. Karena itulah, Cici percaya diri dan sukses jadi pelawak, bukan?

Sabtu pagi, hujan lebat mengguyur Guci. Saya berdoa diberikan keselamatan, kesehatan badan, dan kemurahan rezeki. Sarapan nasi campur di warung tegal Bu Eli itu pun nikmat sekali. Ada lauk ikan tongkol, hahaha.

Di atas gunung ini ada ikan laut, masya Allah, nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan wahai manusia?

Menjelang tengah hari, hujan lebat berganti gerimis kinyis-kinyis. Saya mulai langkah kanan dengan carrier 75 liter di punggung, dan berpayung. Saya jadi ingat Kerinci, juga Kinabalu.

Isinya carrier itu ya peralatan tidur, peralatan masak, sedikit bekal buat dimasak, 2 pasang pakaian ganti, dan beberapa perlengkapan lain, termasuk obat-obatan, dan 6 liter air yang tersebar di sejumlah botol dan kantong air. Berat carrier itu mungkin 15 kg.

Di awal pendakian seperti ini ultralight style bukan gaya yang cocok untuk saya yang selalu khawatir ini itu. Tapi di tengah jalan, saya bisa sebaliknya, ultimate ultralight.

Karena memulai baru tengah hari, saya bilang pada Omenk yang piket hari itu di basecamp, saya kemungkinan besar akan ngecamp, mendirikan tenda di Pos 2. Lewat Pos 2 saya pasti akan kemalaman untuk menuju Pos 4 atau Mata Air yang ada di ketinggian 2.578 m, tempat biasa para pendaki menginap. Pos 4 ini lebih kurang 3 jam lagi dari puncak.

Saya tak sanggup membayangkan diri sendiri tersuruk-suruk berjalan dalam gelap dengan beban segede drum di punggung seberat 15 kg, hanya untuk nyaman berada di dekat mata air.

Untuk itulah saya bawa 6 liter air itu, yang kurang lebih beratnya ya 6 kg, tapi memberi saya kebebasan mau berhenti di mana saja tempat yang memungkinkan untuk pasang tenda.

Kata Omenk sambil menyerahkan pada saya sebuah Handy Talkie (HT), ada 4 orang yang juga mendaki hari ini dari basecamp Kompak. Jadi saya tidak benar-benar sendirianlah.

Limapuluh meter dari basecamp, serombongan murid SD merendengi jalan saya. Ramai mereka bertanya apa saja. Saya juga menanyai mereka apa saja.

“Om sendirian?” tanya Muhammad Rizky, murid Kelas V SDN 001 Guci. Pertanyaan Rizky adalah pertanyaan klasik untuk saya. FAQ, frequently asked questions, bersamaan dengan pertanyaan tentang rambut: apakah gimbal ini asli atau tidak, kalau asli, bagaimana merawatnya, …

“Oh tidak. Saya kan bareng kalian ini,” kata saya. Anak-anak itu tertawa.

Sekeluar dari basecamp Gupala, jalan sudah menanjak dan saya jalan pelan saja. Menjelang pemandian air panas, satu per satu anak-anak memisahkan diri karena sampai di rumahnya masing-masing atau masuk jalan dan gang menuju rumahnya.

Tak ada lagi anak-anak SD itu, saya masuk keramaian pasar dan tempat wisata air panas Guci. Selintas saya merasa seperti di Namchee Bazaar di trek menuju basecamp Everest di Nepal, kecuali di sini orang berjualan bakso dan mi ayam di mana-mana. Juga pakaian berupa kaus dan daster dan kupluk.

Tapi di manakah gerbang pendakian? Ah hahaha. Nah.

Saya sudah keluar pasar di ujung satunya, sudah turun dan melewati jembatan, tapi di mana itu gerbang?

Saya pun melihat peta yang diberikan teman-teman Gupala. Di peta tidak ada tertera pasar ini, tapi ada tertulis Pemandian Air Panas Guci. Tidak ada tanda X atau larangan untuk mengambil jalan di depan pemandian air panas.

Weh, weh, menarik sekali ini. Saya sudah kehilangan orientasi bahkan sebelum masuk trek pendakian. Maka saya telponlah Obenk. Tak diangkat. Sekali lagi, tak diangkat juga. Saya WA, terkirim tapi tak terbaca—tentu saja.

Mari bertanya pada sekian orang yang ada di depan saya ini. Dekat jembatan, ada pangkalan tukang ojek. Saya pun bertanya pada satu-satunya tukang ojek yang mangkal di situ pada waktu itu.

“Oh ke situ, itu mas,” katanya menunjuk jalan raya yang terus menanjak di gerbang pemandian air panas. Tapi saya tidak yakin dengan arahan tukang ojek ini. Maka saya tanya satu orang lagi, kali ini si mbak penjaga loket karcis masuk pemandian air panas.

“Oh masnya terus aja. Nanti ketemu Indomaret. Ikuti saja jalannya, jalan aspal seperti ini, nanti ada basecamp-nya di kiri jalan.”

Basecamp? Hahaha—wah, wah, saya nyasar ke Kompak ini. Pasti.

Setidaknya dengan bertanya kepada orang-orang di basecamp Kompak tentu informasinya lebih sahih ketimbang dari abang ojek tadi, ya kan.

Saya ikuti petunjuk si mbak. Di depan terminal saya bertanya sekali lagi pada seorang anak muda yang duluan tersenyum pada saya. Dia pendaki juga ternyata. Arahannya sama dengan si mbak penjual karcis.

Azan zuhur berkumandang dari masjid di pojok pasar-terminal Guci. Jadi ini waktunya break isoma. Untunglah air wudhu di Musala Nurul Falah ini ada hangat-hangatnya sedikit. Usai salat, karena belum terlalu lapar, saya hanya makan wafer cokelat yang memang sudah saya siapkan sebelumnya, dan minum dari menyedot air yang tersimpan di kantong belakang carrier.

Tak jauh dari musala itu tampak basecamp Kompak. Ada seseorang keluar dan menghidupkan motor. Belum lagi motornya hidup, saya menyapa dan bertanya di mana pintu rimba gerbang pendakian.

“Tinggal ikuti jalan ini mas, nanti ketemu di sebelah kiri.”

Okehhh. Terimakasih. Dia barangkali buru-buru, tidak bertanya apa-apa. Saya pun lanjut jalan pelan.

Gerimis pun turun kembali. Tiba-tiba ada yang merendengi saya lagi dan menyapa.

“Masnya mau ke mana? Kalau mau mendaki, sudah daftar belum?”

Walahh, iya. Andi dari basecamp Kompak juga. Pendaki lewat basecamp kok tidak mampir dan melapor.

Saya pun bercerita sedikit, termasuk kenapa saya sampai nyasar ke Kompak itu, hahaha. Saya menunjukkan pada Andi tiket pendakian yang saya dapat dari Gupala.

“Owalah mas, mestinya sampeyan langsung belok kanan di depan lapangan sepakbola di kanan jalan itu tadi,” kata Andi. Setelah Basecamp Gupala-Kantor Lurah, memang ada lapangan sepakbola. Saya keterusan naik dan ke kiri.

Tapi tidak apa. Itu setelah tanjakan sudah kelihatan gerbang pendakian jalur Kompak. Ikuti saja jalur itu, nanti ketemu juga jalur Gupala. Andi pun mengucapkan selamat jalan dan minta saya selalu melaporkan posisi dan kondisi lewat HT yang dibekalkan teman-teman Gupala.

Setelah melewati jembatan, persis di depan gerbang pendakian jalur Kompak, hujan turun dengan lebatnya. Saya pun kembali mengembangkan payung oranye bertuliskan PKT itu.

Jalan setapak menjadi anak sungai. Menurut Andi, jalur pendakian di awal ini banyak bercabang, tapi selama tidak ada tanda peringatan, maka aman saja, artinya tidak membawa ke mana-mana kecuali kembali ke jalur semula. Tanda-tanda peringatan ada di kanan atau kiri jalur, berupa pelat seng yang dicat hitam dengan tulisan Kompak putih, dibuatkan oleh sponsor Teh Poci.

Perjuangan saya di awal pendakian ini adalah menyesuaikan payung dan kacamata yang berembun kena embusan napas. Payung lipat atau payung yang tangkainya model teleskopik ternyata bisa memberi masalah tersendiri. Payung saya, sepertinya kehilangan sesuatu di dalam tangkainya itu, sehingga ketika payung dibuka maksimal dengan tangkai terpanjangnya, tak ada yang menahan posisi tangkai itu untuk payung tetap terbuka. Lepaskan tanganmu yang mendorong agar terbuka, maka si payung kembali menguncup. Dalam proses dorong mendorong tahan menahan itu, si payung membuat goresan agak dalam di telunjuk kiri saya. Asin keringat pun bercampur asinnya darah dan sepat air hujan.

Saat lewat pasar tadi, saya minta di sebuah warung barang 2 bilah tusuk gigi. Gunanya tusuk gigi itu untuk menjadi pasak penahan kembangan payung. Pasak itu dimasukkan di lubang yang tersedia. Tapi setelah buka tutup berapa kali, saya sudah kehilangan dua tusuk gigi andalan tadi. Susah mencari penggantinya di jalan di bawah hujan dengan kacamata berembun.

Maka, setelah beberapa lama, seiring hujan yang mereda, saya lipat sajalah payung itu dan menyelipkannya di kantong samping carrier. Saya pun berjanji dalam hati untuk beli payung mahal-bagus-kuat sekalian, walaupun sebenarnya payung-payung ‘sponsor’ seperti itu tidak jelek juga kualitasnya. Hanya saya salah memakainya. Payung seperti itu kan efektif hanya untuk menyeberang dari satu gedung ke gedung lainnya dalam kompleks perkantoran, bukan untuk menelusuri jalan setapak di tengah hutan seperti yang saya lakukan sekarang. Juga bukan untuk menembus hujan selebat ini.

Barangkali untuk berpayung berdua melarikan diri hujan-hujanan dengan si-butet-mirip-kak-louise-deredia-di-lagu gembira-feat alsant-nababan dari kantornya yang jahat itu juga boleh, kata benak saya. Saya pun tertawa sendiri. Kalau untuk petualangan seperti itu, kayaknya lebih baik pakai payung yang andal juga deh, ya kan.

Sebentar, masa sih dia mirip Louise-Deredia? Dia memang suka menyanyi dan suaranya bagus. Hmmm, … mungkin Audrey dari Gamaliel-Audrey-Cantika lebih dekat. Aduhhh, ada Cantika juga. Nah, seperti itulah dia kira-kira, peragu seperti Cantika, dalam tubuh dan aura Audrey yang perkasa. Punya banyak keinginan, terutama melihat dunia dan berpetualang di alam bebas, tapi takut meninggalkan rumah keongnya. Makanya dia perlu diculik dari kantornya, Sobat.

Tiba-tiba saya iri dengan Gamaliel, yang dengan mudahnya menjemput Cantika dan Audrey untuk menjalani petualangan yang kurang bertanggung jawab—menurut saya paling tidak.

Ah, hahaha …

(iya bersambung minggu depan man-teman)

***

Catatan kaki:

Karena hujan, saya tak banyak memotret. dan foto yang sedikit itu kemudian hilang ditelan cloud. Untuk sekedar pelipur kesal karena tak menyimpan dengan baik, saya tampilkan GAC aja ya, hehehe … O iya, yang saya sebut Gamaliel agak kurang bertanggungjawab itu ada di video klip lagu Galih dan Ratna.

Dan biar juga kalian tak penasaran, ini kak Louise dan Deredia feat Alsant Nababan

Expecto patronum!

the greatest fairy tale never told (Shrek)

Saya dibangunkan kokok ayam serak dari Ulefone Armor 13 yang saya taruh di samping kanan kepala. Pukul 04.30. Sebelumnya di tengah malam saya terbangun karena kedinginan. Entah bagaimana saya jadi keluar sleeping bag,

Saya masuk dan merapikan sleeping bag dan tertidur lagi. Pun dalam kesempatan sekejap itu, saya jadi mengevaluasi sleeping bag dan tenda saya. Sleeping bag: sudah tua, perlu yang baru yang setidaknya tahan suhu hingga -5 derajat Celsius.

Tenda: ini tenda baru, dan tidak ada masalah. Saya yang lupa pakai jaket lagi buat tidur. Dua lapis kaus ternyata kurang untuk menahan dingin di Sayur Asam, tapi sarung tangan wol dan kaus kaki cukup efektif.

Salat subuh, rebus air, bikin kopi-milo lagi. Menghangatkan nasi campur lagi, dan coba makan lagi itu nasi. Bisa dapat lima suap.

Badan saya jadi hangat. Saya siapkan bekal jalan. Wafer dan biskuit, setengah kaleng korned di plastik, 3 jeruk, air di bladder-penuh, air di botol Lock-Lock penuh, air di botol aqua-seperempat, obat-obatan. No payung. No GPS. HP yes.

Pukul 06.30 saya mengenakan kembali pakaian saya berhujan-hujan kemarin. Lembab. Dingin, Tapi 5 menit kemudian sudah tak terasa karena suhunya sudah sama dengan suhu tubuh. Pukul 06.40 saya menutup pintu tenda, berdoa, dan mulai jalan panjang ke puncak.

Tanpa beban, jalan saya jadi lebih cepat 2 kali lipat. Hanya 2 kali lipat, sobat, karena bagaimana pun ini mendaki, di jalan setapak sempit, dan saya belum pernah lewati sebelumnya, dan karena itu menikmati perjalanan dengan scanning, memandang semua yang ada di depan saya dan menyimpannya di memori.

Pukul 07.10 saya tiba di Pos 2. Lapangan luas datar yang dilindungi pohon-pohon lebat di sekelilingnya. Kalau mau dibandingan dengan lapangan bulutangkis lagi, luasnya lebih kurang sama dengan 2 lapangan bulutangkis berdampingan dengan pembatas meja untuk pakaian ganti pemain dan kursi wasit. Luas pokoknya, bisa buat 15 tenda agak lapang atau 20 tenda berdesakan. Apalagi bentuknya seperti bujur sangkar, persegi panjang yang kedua sisinya sama panjang.

Kalau dari bawah menuju ke puncak, kita muncul di Pos 2 dari pojok kirinya, dan setelah melintasi dua lapangan bulutangkis itu, keluar di pojok kiri atasnya, langsung belok kiri 90 derajat. Kalau dilihat lebih jauh ke atas, Pos 2 adalah sebuah sudut di mana jalan dari arah barat laut berbelok ke timur laut.

Jalan setapak mendaki di tengah hutan lebat. Saya senang bertemu beberapa pohon besar yang menghalang jalan, sehingga jalan sedikit memutari pohon.

Setelah itu, saya mencapai setiap pos dalam rentang lebih kurang satu jam atau satu jam lewat sedikit. Menyaksikan sampah bertumpuk-tumpuk di beberapa tempat camping di dekat setiap pos. Di setiap pos juga saya duduk sebentar untuk minum dan makan permen dan cokelat.

Pukul 11 saya tiba di Pos Mata Air. Ada tenda biru cukup untuk 4 orang di bagian yang paling rindang. Itulah tenda teman-teman yang disebut Omenk kemarin. Pasti semua masih di lereng, mungkin sekarang dalam perjalanan turun dari puncak.

Saya ingin ke mata air dan berjalan sampai awal setapak jalan ke tempat itu, tapi, seperti yang saya lakukan di Kalimati, Semeru; di Plawangan Sembalun, Rinjani, di dekat Pos 2, Kerinci, tiba-tiba berubah niat di tengah jalan.

Saya tertawa, entah mengapa. Balik kanan, dan langsung kembali ke trek ke arah puncak. Tak lama kemudian ada potongan batang-batang kayu di kanan jalan, yang dulunya pasti dari pohon tumbang yang menghalang jalan. Saya duduk di situ, minum, makan korned, makan cokelat. Ini makan siang saya.

Pukul 11.55 saya akhirnya bertemu Aris dan kawan-kawannya. Mereka 3 lelaki dan satu perempuan. Saya minta tolong mereka untuk melapor ke Basecamp, sebab ternyata radio saya mati-kehabisan batere.

Senang juga ketemu orang lain setelah hampir dua hari tak ketemu siapa-siapa. Anak-anak muda itu bahkan memberi saya air mereka, satu botol plastik besar yang isinya masih separo lebih.

“Terimakasih banyak. Saya pas turun nanti baru mampir mata air,” kata saya.

“Ya mas. Kami setelah sampai tenda istirahat sebentar, baru langsung turun,” kata Aris.

Kami bersalaman dan saling mendoakan. Tak lama kemudian, saya tiba di batas vegetasi. Membentang di depan saya lereng terjal yang gersang dengan batu-batu besar. Rasanya sungguh menggetarkan. Nun tinggi di sana, Puncak Slamet berpayung awan dan tidak kelihatan.

Kompak dan Gupala menandai trek dengan cat putih dan tiang-tiang kecil dari besi beton setinggi lebih kurang setengah meter. Pada sebagian besar tiang-tiang itu ada tanda panah penunjuk arah, ada juga yang tanda panahnya sudah hilang entah kemana. Pada tiang yang tak ada tanda panahnya, ada botol plastik 600 mililiter, yang pada tengah hari bolong begini bisa memantulkan cahaya.

Langit biru dan matahari bersinar garang, namun awan putih bertebaran. Sekali-sekali awan yang melayang dekat tanah, yang kita sebut kabut, melingkupi jalan dan membatasi pandangan. Bila masih dapat melihat tanda panah berikutnya, saya akan jalan terus. Bila tak terlihat, saya berhenti dan mencari.

Tidak ada jalan dalam arti jalan setapak menuju ke puncak, kecuali sedikit di ketinggian 3.420an menuju gigir kawah. Karena itu Kompak dan Gupala membuat titik-titik dan tanda panah untuk diikuti dimulai dari batas vegetasi. Sebagai awalannya di pohon terluar diberi tanda dengan bendera merah putih kain dan rangkaian bendera merah putih plastik, bendera yang biasa kita pakai untuk dekorasi memeriahkan Hari Kemerdekaan.

Selanjutnya, pada batu tertentu, dikuaskan tanda panah dengan cat putih. Cat itu juga pemandu mereka yang suka summit attack dinihari karena bila tersorot sinar senter agak berpendar.

Seperti selalu juga, kesabaran dan ketabahan diuji. Lereng puncak Slamet adalah lereng terjal penuh dengan batu segala ukuran: di dasar di batas vegetasi ada batu segede rumah, sebesar mobil, seukuran kepala orang, segenggaman tangan, dan banyak kerikil seperti kelereng.

Saya maju dan naik titik demi titik pelan-pelan. Bila bosan, saya melihat ke belakang dan ke bawah, menikmati pemandangan dan istirahat sejenak. Kadang menyesap air dari bladder yang ada di dalam ransel.

Matahari bersinar sangar. Langit biru cerah di atas puncak, tapi awan-awan berkumpul di sisi utara-barat laut. Bahkan saya melihat hujan turun dari awan hitam di atas hutan di sisi itu.

Saya berkeringat dan gerah, karena itu menurunkan risleting jaket dan melepas sarung tangan. Kadang-kadang ada angin semilir yang membawa awan dan menyejukkan. Namun kadang juga, sergapan awan dan angin itu bisa menggentarkan. Suhu di sekitar kita tiba-tiba turun dan suasana menjadi temaram. Dan saya biasanya langsung merendahkan badan, berjongkok karena takut dan gentar sambil merapal hauqalah. Sungguh kita kecil dan tidak ada artinya di hadapan alam semesta ini, apalagi di depan yang Maha Perkasa, la haula wala quwwata illabillah.

Tapi kadang saya merasa seperti Harry Potter yang dirubung para dementor—kalau kata pelawak Tukul, itu makhluk astral yang ditampilkan dengan jubah bertudung serba hitam terbang berputar mengelilingi korbannya, menyedot energinya, dan meninggalkannya merana.

Di kelas Pertahanan Terhadap Ilmu Hitam di Hogwarts, dementor dapat diusir dan dilawan dengan patronus. Patronus = patron = teman = khodam (😊). Patronus setiap orang ada di dalam tongkat sihirnya masing-masing, dan bisa dipanggil keluar dengan merapal mantra patronus:

”Expecto patronum!”

Saya acungkan tongkat duralumin seperti menodongkan tongkat sihir dari kayu yew ke para dementor yang semakin mendekat.

Sekejap sang musang gunung, (Diplogale hosei) patronus saya itu, keluar dari ujung tongkat dan menerjang. Berputar-putar menyeruduk dan mengibas-ngibaskan ekornya, membuat para dementor berhamburan tak tentu arah.

Angin bertiup lagi dan awan yang memerangkap itu meneruskan perjalanannya ke dataran rendah. Sampai nanti giliran awan-awan itu ditangkap oleh hutan dan diambil hujannya.

Matahari kembali muncul dan bersinar garang.

Sebelum kalian bertanya, saya seorang Slytherin. Yep, satu asrama dengan Tom Riddle alias Lord Voldermort himself walau beda angkatan jauh. Saat saya, wali kelasnya Profesor Severus Snape. Saat Tom, ahli ilmu ramuan Profesor Horace Slughorn.

Saya tersenyum sendiri, Sang Musang pun kembali masuk ke dalam tongkat duralumin .

Pukul dua siang tibalah saya di ‘ujung jalan’ menuju puncak. Lebar, tapi karena terbentuk dari kerikil yang longgar, maka kita akan merosot sedikit tiap kali menapaknya. Tidak separah seperti di Semeru memang yang kerap disebut 3:1, naik 3 langkah dapatnya sama dengan 1 langkah.

Maka saya maju tanpa menoleh ke belakang lagi. Apalagi tak berapa lama kemudian terlihat semacam tugu berwarna oranye.

Tepat pukul 14.20, saya berdiri di depan tugu yang dibuat para polisi dari Kepolisian Resort Tegal untuk menandai komandannya pernah menjejakkan kaki di puncak Gunung Slamet, 3.426 meter dari permukaan laut.

Dan ada 2 plakat lain, disemen di tanah tak jauh dari tugu oranye itu. Isinya lebih kurang sama, namun dari dua kapolres berbeda, atau saya yakin begitulah.

Siapa yang membuat tugu semen itu coba? Tidak mungkin digotong dari bawah. Berat sekali. Artinya dibuat di tempat, di puncak itu. Artinya pula, siapa pun yang membuat bermalam setidaknya 2 hari di puncak. Semen dan air mungkin dibagikan ke setiap anggota tim, dan dibawa ke puncak. Satu zak semen 40-50 kg, dibagi per 2 kg dan dibungkus ulang ke dalam plastik gula, dibagikan ke 10-15 orang polisi muda yang baru lulus pendidikan. Mungkin ada tim yang khusus bolak-balik membawa air dari Pos 4.

Menarik ya. Tapi tidak susah membayangkan itu kalau polisi yang melakukan. Mereka punya rantai komando, punya sumber daya manusia, punya sumber daya lain-lain. Pak Kapolres ya tinggal perintah.

Maka saya berfoto dengan latar tugu pencapaian Pak Kapolres Tegal itu. Seperti biasa juga, saya selalu tampak kucel, tidak fotogenik, tapi tak ragu untuk memberikan senyum terbaik.

“Kamu tu mirip Donkey,” kata si Butet itu pada satu kesempatan. Ia tergelak. Yang dia maksud adalah keledai teman Shrek yang gemar tersenyum dengan semua giginya tampak di kamera.

“And you are Princess Fiona,” kata saya dengan seringai lebar. Kalau malam, Princess Fiona kan jadi ogre juga, hehehe.

Saya juga bersyukur atas kesempatan sampai di puncak dalam cuaca cerah, badan sehat, pikiran jernih, tak kurang suatu apa pun jua. Alhamdulillah.

Lupakan soal patronus dan dementor tadi ya. Hahaha. ***

Berteman Burung dan Kura-kura

The real things haven’t changed. It is still best to be honest and truthful; to make the most of what we have; to be happy with simple pleasures; and have courage when things go wrong.

Laura Ingalls Wilder

Dari gerbang pendakian sampai akhirnya ke batas kebun penduduk, jalan menanjak bertahap dan nyaris tidak terasa. Bagian terjal hanya di awal setelah masuk gerbang, lalu mendaki lebih kurang dua puluh meter. Setelah itu kemiringan lereng tak lebih dari 10 derajat.

Hutan di Slamet adalah hutan homogen, hutan pinus dari spesies Pinus merkusii yang dikelola oleh PT Perhutani dengan mitra antara lain Kompak dan Gupala.

Jalan yang melintang di tengah kebun-kebun penduduk itu berupa jalan dengan perkerasan batu-batu kali. Hujan dan air mengikis sebagian tanahnya. Ketika saya lewat, jalanan sedang berubah menjadi anak sungai.

Di kebun-kebun itu ada pondok-pondok. Ada motor terparkir, tapi tak ada orang kelihatan. Di batas kebun terakhir, jalan batu habis, masuk ke jalan tanah lebar dan kembali berada di bawah hutan pinus sampai di percabangan T. Ada tanda panah menunjuk ke kiri. Yang ke kanan mungkin hanya ke sungai.

Saya sempat istirahat sejenak di tikungan jalan yang meninggalkan kebun-kebun, makan satu wafer cokelat dan minum. Dari tikungan itu, jalan setapak masih lebar senyaman dua orang berjalan bersisian. Tak lama rasanya saya pun tiba di Pos 1, 1500 m dari permukaan laut.

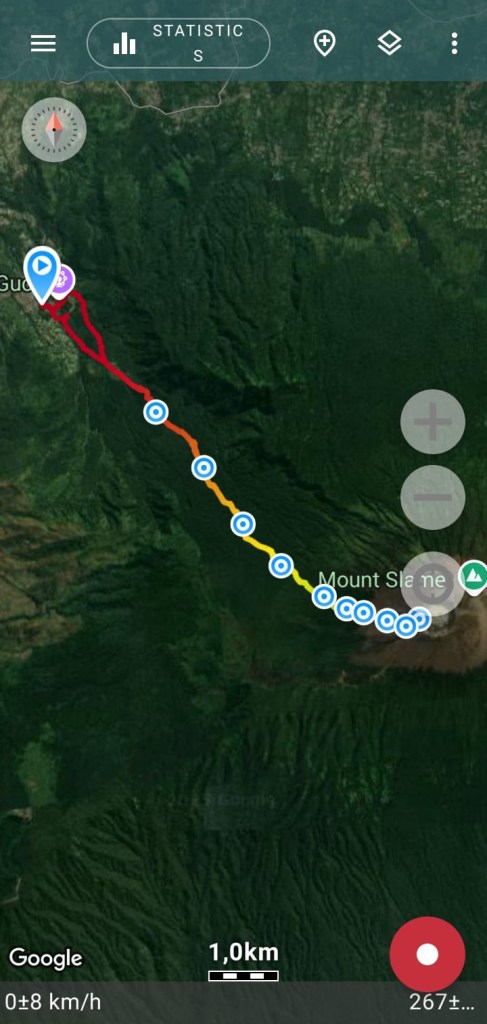

Pukul 13.30. Di bangku panjang yang dibuat dari batang-batang pohon di dalam pondok saya duduk dan melepaskan sejenak carrier. Menurut aplikasi Geotracker ini, kecepatan jalan saya 2-3 km per jam, hahaha. So slow. Hanya sedikit lebih cepat dari kura-kura yang 1,6 km per jam. Tapi hikmahnya, napas saya tetap teratur dan senyum tetap mengembang. Yang tak bisa dihindari adalah basah kaus karena keringat, sementara jaket juga basah luarnya sebab hujan.

Tak lama saya istirahat. Bila badan terlanjur dingin, susah nanti untuk bergerak lagi.

Dan mulailah pendakian yang sesungguhnya. Dari Pos 1 ini, jalan mulai menanjak terjal tak putus-putus. Kecuali sekitar 10 menit dari Pos 1, kita akan mendapat jalan relatif datar lebar, bahkan menurun sedikit sepanjang sedikit lebih 100 meter. Namun setelah itu, kembali menanjak.

Buat kalian yang mungkin belum pernah jalan-jalan ke jalan setapak di gunung, yang disebut ‘jalan menanjak’ di gunung di bagian awal pendakian, biasanya adalah jalan datar sepanjang beberapa meter, lalu, seperti anak tangga, naik dalam tinggi tertentu ke jalan datar berikutnya.

Kenaikan permukaan jalan itu bisa hanya sekitar 10 cm, sedikit mengangkat kaki bereslah. Bisa setengah betis sehingga perlu tumpuan otot quad (otot besar di paha samping itu, kawan) untuk melewatinya. Sering juga setinggi lutut, dan kadang-kadang setinggi pinggang. Kalau sudah sampai seperti itu, maka tangan juga diperlukan untuk menarik badan naik.

Semakin tinggi kita naik, panjang jalan relatif datarnya semakin pendek dan tanjakannya semakin ekstrem. Di batas vegetasi hingga puncak, medannya benar-benar seperti kerucut atau piramid. Relatif tidak ada bagian datar. Hanya derajat kemiringannya saja bervariasi.

Jalur pendakian di Gunung Slamet di sisi Guci ini juga kerap tertutup di bawah daun dan ranting tumbuhan perintis seperti paku-pakuan. Air hujan yang tertahan di dedaunan dan ranting itu juga membuat basah.

Kadang-kadang jalur itu ada di punggungan, artinya kanan jurang, kiri jurang. Tak terlihat dasarnya karena tumbuhan rapat menutupinya. Sepertinya tidak dalam, tapi apa pun yang menggelundung ke bawah situ, tak akan mudah dilihat dari atas sini karena lebatnya tumbuhan.

Saya meneruskan perjalanan dengan kecepatan 3 km per jam itu. Diselingi sekali-sekali duduk di tanjakan. Terasa belum jauh juga dari Pos 1, ada tiang dari beton berwarna putih setinggi lutut penanda trek seperti di Semeru. Tapi Slamet ternyata hanya punya satu saja.

Kenapa satu saja ya. Saya lupa menanyakan itu kepada mereka di basecamp. Di tiang itu saya taruh carrier dan istirahat sebentar. Minum, dan lanjut jalan lagi.

Hujan sudah benar-benar berhenti, tapi sisa-sisa air di daun dan ranting tetap membuat basah. Sesekali saya melihat burung berwarna hitam dengan paruh kuning tajam. Tak pernah lebih dari seekor, terbang dari ranting ke ranting, seperti menunggu saya melewati ranting tempatnya hinggap sebelum pindah ke ranting lain. Mungkin itulah yang disebut burung jalak gading, atau anis gunung (Turdus poliocephalus).

“Halo burung,” saya menyapa. Burung itu menatap dengan satu sisi matanya, mengangguk cepat, lalu meloncat menunggu di ranting berikutnya.

Dan, hup, … tiba-tiba ada lapangan terbuka. Kecil saja, seluas setengah lapangan bulutangkis kira-kira. Di satu pohon di kanan jalur atau timur lapangan kecil itu dipaku tinggi satu plat seng bertulis huruf balok army putih: Sayur Asam.

Satu sisi lapangan kecil itu, hampir separuhnya, berada di antara dua batang pohon tumbang. Kedua batang pohon itu mau tidak mau membuat orang berjalan melingkar mengambil sisi timur, baik yang mau naik atau pun yang turun.

Di antara kedua batang tumbang, selain tanah relatif datar, ada bekas parit kecil, membuat tanah di sisi dalam padat dan kering. Siapa pun dulu di masa lalu, pernah mendirikan tenda di Sayur Asam. Mereka lebih dari seorang dan memutuskan istirahat membuat camp jauh sebelum hari gelap. Mungkin sekali juga di musim hujan seperti ini, Karena itu membuat parit dengan sekop lipat di sekeliling tendanya, yang adalah tenda dome untuk 4 orang.

Mereka itu juga kesorean seperti saya, saya membatin.

Saya melihat arloji. Pukul 16.30. Baiklah, kita bermalam di sini saja, di Sayur Asam.

Kenapa namanya Sayur Asam, tanya saya pada Obenk di malam saat baru tiba, sambil melihat peta jalur di dinding basecamp. Semua tertawa saja. Barangkali itu sebenarnya makian, “Asemmm …” karena jalan mendaki atau apalah. Tapi karena memaki tidak baik di Gunung, maka mereka memodifikasinya menjadi ’Sayur Asam’ itu. Barangkali loh ya.

Tapi saya suka sayur asam. Satu jam kemudian tenda saya sudah berdiri di bawah lembaran gantung yang meyakinkan. Saya kekurangan pasak, tapi di lapangan kecil itu ada akar-akar di mana kita bisa menyelipkan tali di bawahnya, dan juga ada ranting yang bisa dibuat pasak.

Hampir pukul 6, saya sudah berganti pakaian dan sedang menunggu air mendidih. Saya kering dan hangat, namun kehilangan selera makan. Hanya minum yang saya ingin. Ada milo, ada kopi sachet nescafe, nah mana teh kita, …

Saya mau minum teh, tapi tidak menemukan teh celup Tong Tji yang sebelumnya saya selipkan di antara panci-panci Trangia. Tak apalah. Saya bikin milo campur kopi plus gula dan dengan susah payah berusaha menelan nasi campur dari Bu Eli yang saya beli sebelum berangkat. Mungkin saya hanya makan tiga suap.

Saya lalu merapikan tenda dan menggabungkan salat magrib dan isya. Rencana saya, besok saya akan langsung ke puncak dari Sayur Asam ini. Cukup bawa air dan bekal makanan dan obat-obatan. Karena ringan, saya yakin bisa jalan lebih cepat.

Saya hidupkan radio dan melapor ke Basecamp Gupala. “Copy mas, di Sayur Asam ya.” Mungkin itu Omenk atau siapa, yang jelas bukan Obenk, hehehe.

“Roger. Saya hangat, kering, dan kenyang.”

“Mantap. Ntar lanjut naik atau gimana mas?”

“Saya nge-camp di Sayur Asam, baru lanjut ke puncak besok pagi. Dari puncak turun juga kembali ke Sayur Asam, dan istirahat bermalam lagi, baru turun ke basecamp besok Senin.”

“Copy mas. Silakan istirahat. Standby.”

“Ok, roger.”

Semula saya ingin menulis sedikit di catatan harian. Mungkin tentang hari-hari yang saya alami bersama si Butet itu. Tapi pukul delapan lebih kurang, saya mulai memejamkan mata, dan segera terlelap.

***

Ketika Perjalanan Turun Begitu Menyenangkan

Dari Shelter 3, nun di bawah hamparan kebun teh dan rumah-rumah di Kayu Aro. (noviabdi)

Dari Shelter 3, nun di bawah hamparan kebun teh dan rumah-rumah di Kayu Aro. (noviabdi)

karena ku tau engkau begitu, my bestie

“Saya Dimas, Bang. Asal Tangerang,” katanya lemas. Dimas ini sakit perut dan kena diare. Separo kakinya di luar tenda.

“Iya, saya bertemu teman-temanmu dekat Shelter 3,” kata saya. Saya minta ia masuk sepenuhnya ke dalam tenda dan berganti pakaian kalau pakaiannya basah.

Saya juga berganti pakaian, lalu merebus air dan membuat teh kental. Saya pakai kompor gas, dengan gas yang saya temukan di jalan tadi. Untuk makan malam, ada 2 porsi Indomie jumbo. Dari tas obat saya keluarkan obat antidiare.

“Ini minum ntar setelah makan, 2 biji sekaligus,” kata saya.

Dengan teh manis kental, Dimas jadi tampak segar. Lalu kita makan malam. Indomie-nya terasa hambar, tapi kami terus makan. Saya hanya menambahkan kecap. Dimas lalu minum obat.

“Nanti tengah malam minum 2 lagi,” saya ingatkan. Saya suruh ia menyiapkan tisu toilet dan memberitahu arahnya bila dia harus segera memenuhi panggilan alam itu.

Kami lalu merapikan tenda agar tidur nyaman. Saya lalu menemukan kenapa Indomie-nya terasa hambar. Hahaha, bumbunya lupa dimasukkan. Ya sudahlah. Mungkin malah bagus mengurangi makan garam, hehehe.

Mungkin sekitar pukul sepuluh malam, saya masuk sleeping bag dan sebentar kemudian tertidur dengan miring ke kanan.

Kami bangun pagi sekitar pukul setengah enam. Kata Dimas diarenya sudah berhenti dan merasa jauh lebih baik. Saya tetap minta ia minum obatnya sekali lagi dan satu multivitamin. Sambil sarapan ia mempertimbangkan apakah ikut saya turun, atau melanjutkan perjalanan naik menemui kawan-kawannya.

“Kalau naik, bareng rombongan dari bawah. Mungkin mereka yang menginap di Shelter 1 akan lewat sini sekitar pukul 8-9,” kata saya. Saya kira pada jam sekitar itu juga yang dari Shelter 2 turun akan lewat tempat kami menginap itu.

Pada pukul setengah delapan sinar matahari yang jatuh miring memanaskan daun pepohonan di sisi seberang jalan setapak. Camp kami terasa hangat, dan saya mulai packing. Begitu juga Dimas. Walaupun terlihat belum pulih sepenuhnya, ia sudah merasa kuat kembali. Dimas memutuskan untuk terus lanjut naik.

Packing beres dalam satu jam. Kami duduk-duduk santai menunggu sambil membersihkan area itu. Pada pukul 9 yang pertama kami temui ternyata yang turun.

“Hei, Kak Ros.”

“Hei, Adik Novi. Oh, kamu camp sini?”

“Loh Kak Ros tidak ikut ke Danau Tujuh?”

“Tak lah. Letih sangat. Adik mau turun sekarang?”

“Iya Kak Ros. Tapi tunggu Dimas dapat kawan naik dulu,” kata saya.

Rupanya Kak Ros tak ikut rombongan Johan-Baba dan lain-lain yang turun gunung segera setelah kembali ke Shelter 3 kemarin. Ia istirahat saja sepanjang sore, dan menikmati keindahan pemandangan di Shelter 3. Kak Ros dikawani khusus oleh Fander Christopher yang penyabar itu.

Jalan di depan camp saya itu ternyata sangat curam. Kemiringannya mungkin 50 derajat lebih. Kalau sudah terang begini baru semuanya terlihat. Kak Ros dan Fander menuruni jalan itu perlahan, namun sebentar kemudian sudah tak terlihat lagi di belokan jalan.

Pukul setengah 10 barulah muncul rombongan pertama yang naik. Mereka yang menginap di Shelter 1. Dimas saya titipkan di mereka. Dia sudah sepenuhnya segar sekarang. Kami berjanji untuk tetap saling kontak.

“Kalau abang main ke Tangerang, telpon aja. Atau kalau ada masalah dengan JNE,” katanya. Hahaha, Dimas memang karyawan JNE, dan bekerja sambil kuliah.

Ransel saya sudah jauh lebih ringan, walau masih ada sedikit bekal yang cukup untuk 2 kali makan lagi. Gas dari kaleng gas yang saya temukan tepat habis setelah 2 kali masak. Saya memasukkan kantong plastik sampah di bagian atas carrier, berdoa, dan mulai berjalan turun.

***

Dalam perjalanan turun ini, saya terkagum-kagum pada mereka yang mau naik. Ada rombongan regu perempuan pramuka dengan pembinanya, ada banyak pendaki dari mana-mana dengan berbagai gaya, baik gaya jalan maupun gaya busana. Ada yang penuh percaya diri, ada yang sepertinya tidak percaya apa yang sedang dilakukannya.

Mendaki gunung memang bukan monopoli para pencinta alam atau penggemar olahraga ekstrem. Siapa saja bisa dan boleh melakukannya. Hanya saja, agar bisa dinikmati dengan benar, baiklah semuanya yang ingin naik gunung mempersiapkan diri dengan layak. Persiapan fisik, mental, peralatan, dan finansial diperlukan.

Pukul 11 saya sudah sampai di Shelter 1, istirahat sebentar, dan segera lanjut turun. Pukul 12, Pos 3. Pos ini penuh oleh mereka yang turun dan yang mau naik. Terlebih gerimis turun sehingga banyak yang menunda sebentar perjalanan. Setelah duduk beberapa lama, lalu ada yang mengeluarkan kompor. Nah, memang ini saatnya makan siang.

Entah siapa yang memulai, kami mengumpulkan nesting, gas, dan kompor, dan bahan makanan. Saya menyumbangkan 2 Indomie jumbo dan setengah korned yang tersisa, dan satu dari 3 rangkap panci-panci nesting. Ada yang menyumbang teh, gula, menyediakan sendok dan cangkir.

Dengan 2 kompor kami memasak di sudut bangku panjang di bawah Pos 3. Satu untuk memasak air. Satu lagi untuk Indomie berbagai rasa yang kami campur begitu saja dengan korned dan sarden. Segera teh hangat dua cangkir besar tersedia.

“Mari, dapur umum sudah siap,” kata saya. Kawan-kawan tertawa. Masakan yang ada itu cukup untuk 6 orang, dan habis tandas tak bersisa. Kami semua senang. Baru disadari semua yang menyumbang bahan makanan dan makan bersama itu semua yang mau turun.

“Lumayan meringankan beban,” kata seseorang. Pernyataan itu membuat saya mengecek lagi ransel, dan menemukan beberapa bungkus energen. Segera juga bubuk sereal itu kami masukkan bersama air hangat ke cangkir besar melamin milik saya, dan kami minum bergantian. Kali ini bahkan tidak hanya kami berenam, tapi hampir semua yang duduk di lingkaran bangku di Pos 3 itu. Kami semua tertawa.

Saya terharu juga. Bagaimana hutan dan alam ini membuat kami saling percaya. Minum dari satu cangkir untuk orang sebanyak ini, siapa yang mau di bawah sana? Di sekretariat mahasiswa pencinta alam pun barangkali hanya diantara mereka saja, tidak dengan kawan dari luar sekretariatnya. Di sini, saat itu, bahkan kami tidak saling kenal nama.

Gerimis membesar, membuat minum minuman hangat mengenyangkan itu jadi nikmat sangat.

Dan saya masih ketemu sebungkus L-Men, hahaha, yang saya berikan kepada cewek yang sedang minum energen kami itu.

“Lah, aku kan cewek mas,” protesnya. Hahaha.

“Ambil ajalah,” kata saya. Kita tahu ia dalam perjalanan naik.

Lalu sebagian yang lain membantu kami mencucikan peralatan masak dan makan itu. Sekali lagi hujan memudahkan. Tidak ada yang memerintahkan, tidak ada yang minta tolong. Saya tinggal mengelap dengan tisu, dan packing.

Seperti sudah diatur, hujan berhenti setelah saya selesai packing dan siap berangkat. Saya mengucapkan terimakasih atas semua bantuan, baik saat memasak, menghabiskan makanan dan minuman, dan membersihkan peralatan. Ini boleh jadi hanya kejadian di Indonesia. Seperti di acara kondangan, kami semua bersalaman dan saling mendoakan. Insya Allah semua selamat sampai tujuan, baik yang turun maupun yang baru mau naik.

Hampir 2 jam lewat ternyata kami tertahan di Pos 3 itu. Saat saya berada di trek lagi, saya lihat arloji saya menunjukkan pukul dua siang lewat.

***

Karena medannya yang curam, licin, dan kadang harus menuruni akar-akaran, kecepatan turun dari Kerinci tidak terlalu berbeda dari saat naiknya untuk saya. Hanya lebih mudah, karena memang turun. Dan ada saja anak-anak muda yang turun bergegas, bahkan berlari dan berloncatan. Saya tak bisa ikut gaya seperti itu. Kalau engkel saya terkilir, bukankah saya membuat masalah yang tidak perlu.

Mungkin hampir pukul 4 sore ketika saya tiba di Pos 2. Untuk pertama kalinya saya bertemu petugas resmi dari Taman Nasional Kerinci-Seblat. Mereka duduk-duduk di batang pohon yang tumbang di sisi kanan jalan turun.

“Di situ ada mata air mas,” kata seorang ranger, menunjuk ke jalan setapak yang masuk ke pepohonan lebat.

“Walau airnya tidak terlalu enak. Agak asam-asam, gitu,” sambung kawannya. Oh kenapa?

“Kami kurang tahu, mas. Mungkin ada kandungan zat besi. Tapi cukup layak minum karena tidak pernah ada laporan ada yang sakit sebab minum dari air dari situ,” jelas ranger yang pertama. Saya lihat airnya cukup jernih, tapi memang rasanya agak sedikit asam. Memang, disarankan untuk tidak minum air dari sumber air begitu saja. Direbus dulu tidak ada ruginya.

Para ranger ini sedang istirahat dari patroli dan juga dalam perjalanan menuju Shelter 3. Mereka memperhitungkan akan tiba di Shelter 3 sekira pukul 9 malam. Ranger dilawan, … hehehe.

Pukul setengah lima baru saya meneruskan turun. Lagi-lagi saya menjadi yang terakhir dan tak ada lagi orang turun di belakang saya. Namun dari Pos 2 ke Pos 1 Bangku Panjang sudah bisa ngebut.

Ketika sampai di Pos 1, walau baru mendekati pukul setengah 6, hari sudah terasa gelap karena sinar matahari sudah banyak terhalang pepohonan. Saya berhenti sebentar hanya untuk mengeluarkan headlamp, merapikan lagi ransel, dan minum sedikit serta menghabiskan cokelat. Saya pakai headlamp, tapi belum menyalakannya.

Trek becek dan licin selanjutnya, meski datar, menghambat kecepatan saya. Seperti video yang diputar mundur, saya ingat batang-batang pohon tumbang yang menghalang jalan dan bagian-bagian yang becek. Suara-suara serangga hutan mulai ramai terdengar.

Tepat alarm waktu magrib di Balikpapan, saya tiba di Pintu Rimba. Saya mengucap syukur, lalu menyalakan headlamp. Jalan menurun dan segeralah saya mencapai R10. Dari sini lampu-lampu di bawah terlihat begitu mengundang. Saya tak lagi berhenti dan terus berjalan, jalan berbatu dan melewati kebun-kebun, kemudian sebuah warung di sebelah kanan, akhirnya, jalan aspal dan kebun teh di pertigaan.

Inilah garis finish, juga tempat start perjalanan mendaki Kerinci 2 hari sebelumnya. Pertigaan yang ramai oleh para pendaki yang baru turun, dan beberapa mobil yang menjemput.

Handphone, ah, hahaha, saya berbunyi. Untung tadi saya sudah mulai menghidupkan kembali handphone di Pos 1.

Johan yang menelpon. Ia bilang ia menyuruh adiknya menjemput saya dengan mobil pickup.

“Abang ke basecamp dulu ya. Nanti saya bawakan barang-barang abang yang ada di sini,” kata Johan.

“Di sini” itu maksudnya di rumah tempat kami bermalam saat datang. Saya menitipkan di rumah itu laptop dan beberapa barang yang saya perlu buat bekerja, tapi tak terpakai di hutan.

Saya juga sudah bilang saya ikut jadwal mereka kembali ke Padang, yang adalah Minggu malam itu. Mungkin sekitar pukul 10 malam, katanya. Okay.

Adiknya Johan juga segera mengenali saya. Gampanglah itu, ‘sendirian, berkacamata, berambut gimbal panjang, dan suka tersenyum lebar, …” hahaha. Ia pun mengangkat dan menaruh carrier saya ke pickup.

“Abang kalau mau istirahat dulu, silakan. Ini kawan-kawan yang barengan ke basecamp juga masih pada istirahat,” katanya.

Di pertigaan itu ada warung teh dan goreng pisang. Wuih, teh kayu aro kental manis panas yang masih berkepul uapnya, dengan pisang goreng, diminum saat angin dingin Kerinci mulai tajam menggigit.

Saya menyesap teh pelan-pelan saat suhunya sudah nyaman untuk melewati tenggorokan sambil duduk di samping unggun yang dibuat suami si mbok yang punya warung. Mereka berbahasa Jawa. Mereka generasi kesekian dari tenaga kerja yang didatangkan Belanda saat pertama kali membuat perkebunan teh Kayu Aro di Kerinci ini.

“Tehnya enak, Bu,” kata saya, sambil minta gelas kedua dan mencomot pisang goreng yang ketiga.

“Iya nak, teh racikan sendiri,” senyum si ibu. Daun tehnya didapat dari sisa sortiran untuk pabrik teh Kayu Aro. Baru sisa sortiran, apalagi yang pilihan yang diekspor dan jadi kegemaran Ratu Inggris, Ratu Elizabeth II.

God save the queen.

Barulah saya merasakan perjalanan mendaki Kerinci sudah berakhir, secara resmi. Dingin angin malam di lembah membuat bulu kuduk meremang. Saya mengenakan jaket untuk menahan panas badan sambil terus minum teh hangat kelas dunia dari perkebunan terluas di dunia, di warung sederhana di pinggir kebun itu, di kaki gunung berapi tertinggi di Indonesia.

***

Post Script atawa PS:

Saya sedang malas bikin catatan kaki. Sebagai gantinya, saya lampirkan video ini saja ya.

Hehehe, begitulah ya.

Mari kita nyanyi bareng Dodit dan bantu dia merayu Tasya, … (I am a serious guy, anyway)

Tenang, Kenyang, Senang

DENGAN perasaan baru dan semangat baru, dan jalan yang jelas terlihat meski masih di dalam kabut, saya melenggang turun. Kira-kira pukul setengah dua saya sudah tiba di ketinggian dekat Shelter 3. Saya mengeluarkan kamera dan memotret pemandangan setelah keluar dari kabut.

Kubah tenda-tenda yang berwarna-warni berkumpul di tengah Shelter 3, lereng Kerinci di latar kiri, dan langit putih berawan di atasnya.

Tepat saat saya menyimpan kamera ke dalam ransel, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Wah wah, Rahmat dan 2 pendaki Papua, …

“Hanya 5 menit di puncak, foto-foto sebentar, sudah,” katanya.

Dengan langkah yang lebar setengah berlari, mereka bahkan tiba lebih dulu di Shelter 3, berbarengan dengan hujan yang mulai turun kembali. Rahmat, para pendaki Papua, dan saya pun menumpang berteduh di tenda tempat saya sarapan pagi tadi.[1]

***

Tuan tenda yang baik[2] membuatkan tamu-tamunya teh hangat. Ada biskuit juga. Sambil memandang tetesan air yang jatuh di ujung flying sheet, saya mengenang apa yang baru saya alami. Saya bersyukur saya selamat melewatinya. Meski juga gugup, saya masih bisa berpikir jernih untuk mengambil langkah penyelamatan diri. Kalau saya tidak naik kembali, belum tentu saya mendengar suara Rahmat.

Hujan berlangsung hampir satu jam. Sudah menjelang setengah tiga sore ketika berhenti dan matahari muncul dari balik awan. Sinarnya yang keemasan kembali membuat alang-alang dan semak yang basah berkilauan. Rahmat dan 2 kawannya langsung tancap gas turun, sementara saya bersama 2 kawan dari tenda tempat kami berteduh itu turun ke ceruk mata air. Saya mengisi penuh 2 botol kapasitas 1,5 liter yang saya temukan di jalan untuk dibawa pulang ke tenda saya.

Saat kembali ke atas untuk pamitan, ada yang memanggil saya. Tenda kuning tetangga tenda saya berteduh itu ternyata tenda Kris dan kawan-kawannya[3]. Mereka sedang memasak makan siang.

“Kami naik pagi tadi dari Shelter 2. Besok kami baru ke puncak, Bang,” kata Kris.

Nasi di panci baru mau akan mendidih. Mereka mengundang makan siang. Susanto bilang ada ikan asin, sarden, dan abon. Perut saya berkeruyuk. Hahaha. Baiklah, kita tunggu nasi masak sambil ngobrol di dalam tenda.

Anak-anak muda itu mengeliling saya dan kita berbagi pengalaman sambil minum teh. Mereka bertanya kenapa saya pergi sendirian.

“Karena saya memang tidak punya kawan di kampung saya untuk diajak,” jawab saya. Lagi pula toh sebenarnya dalam perjalanan kita tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada kawan.

Lalu seseorang bertanya. “Kenapa abang naik gunung?”

Kenapa saya naik gunung? Kenapa mereka naik gunung? Kenapa kami semua ada di gunung itu, dan di gunung-gunung lain di mana saja?

Saya merasa tersanjung. Pertanyaan itu sudah berumur ribuan tahun[4], dan jadi populer kembali ketika seorang jurnalis menanyakannya kepada George Mallory, yang 3 kali mencoba menaklukkan Everest, gunung tertinggi di dunia. Jawaban Mallory juga terkenal, dan sering dikutip versi pendeknya. “Because it’s there.”[5]

Sutradara Baltasar Komarkur pun memberi satu adegan khusus untuk pertanyaan ini di film Everest tahun 2015. Jon Krakauer, jurnalis majalah Outside yang juga anggota tim Adventure Consultant yang dipandu Rob Hall, bertanya kepada teman-temannya sesama anggota tim; Doug Hansen, Yasuko Namba, Beck Weathers. Bersama Beck, Rob Hall sang guide pun menjawab pendek dan setengah tertawa sambil menunjuk ke arah Everest, “Because it’s there.”

Pertanyaan yang hanya untuk pendaki terkenal itu ditanyakan juga ke saya, siapa yang tidak tersanjung?

Jawaban saya sendiri mungkin sudah kalian baca di bagian lain blog ini. ‘Karena Hidup Harus Lebih dari Sekedarnya’. Semboyan sederhana yang bisa sangat rumit pelaksanaannya.

Kami makan dengan alas piring plastik berwarna-warni, sama seperti warna jas hujan mereka yang saya lihat malam sebelumnya. Nasi putih hangat, dengan ikan asin, … masya Allah. Saya sampai tambah dua kali.

Lalu kami berfoto beramai-ramai dengan latar belakang puncak Kerinci yang tersaput awan. Saya akhirnya benar-benar pamit dari Shelter 3 pukul setengah lima lewat, dengan perasaan senang, kenyang, dan tenang[6].

Di lorong akar dan ranting pohon saya bertemu rombongan anak-anak muda lagi. Mereka bercerita tentang seorang anggotanya yang ditinggal jauh di belakang sebab sakit. Waduh, kok ditinggal sendirian, …

“Ada tenda hijau di antara Shelter 1 dan Shelter 2 di kanan jalan, Bang. Atau di kiri Abang kalau turun ini. Dia numpang istirahat di situ,” kata seseorang. Loh itu kan tenda saya.

Saya pun bergegas. Pada pukul 6 lewat 25 menit saya tiba di Shelter 2 dan berhenti untuk mengenakan headlamp. Masih ada yang mau naik ke Shelter 3 dan bertanya pada saya, seberapa jauh lagi Shelter 3 itu. Saya tersenyum.

“Tidak jauh. Paling nanti jam 7 lewat kalian sampai,” kata saya.

Ada juga yang memutuskan bermalam di Shelter 2, dan di tanah lapang sedikit di bawahnya. Mereka membuat unggun besar. Mungkin karena asik berbicara sesamanya, ketika saya lewat, tak ada yang memperhatikan. Saya menyeringai dan berlalu.

Penting sebenarnya untuk bertegur sapa dan tahu siapa yang lewat atau ditemui dalam perjalanan seperti ini. Apalagi untuk yang sendirian seperti saya. Saya harus bercerita siapa saya, dimana saya mendirikan tenda. Informasi seperti itu bisa saja berguna.

Dari kawan-kawan di tenda saya numpang sarapan itu misalnya, tahu bahwa masih ada orang di atas menuju atau sedang turun dari puncak membuat Rahmat dan 2 kawannya lebih bersemangat dan lebih yakin.

Saya mulai perjalanan turun dalam gelap dengan kecepatan tetap. Saya ingat saya dua kali duduk beristirahat di batang pohon tumbang di tepi kanan jalan sebab bosan dan seakan mulai kehilangan fokus dengan jalan yang terus menerus menurun. Saya makan cokelat dan minum air dingin. Sepanjang jalan saya menderas hapalan beberapa surah juz amma. Sepanjang jalan itu juga saya merasa seseorang menemani saya, yang sesekali saya ajak bercakap-cakap. Tidak ada yang menyahut, tentu saja, kecuali saya sendiri.

“Teman” itu terasa hanya 3-4 langkah di belakang dan sesekali juga saya menoleh untuk melihat. Sekali lagi, tentu saja, tak ada siapa-siapa.

Di jalan saya juga menemukan tabung gas butana yang ternyata masih ada isinya. Saya ambil dan masukkan ransel. Mungkin masih cukup untuk sekali atau dua kali masak.

Akhirnya, pukul 8 malam kurang beberapa menit, saya tiba di tenda. Benar kata anak-anak muda itu, seseorang meringkuk di dalam dan terlihat sangat menyedihkan.

***

Catatan Menjelang Turun

[1] Lihat Di Dalam Kabut di Bawah Hujan

[2] Yup, masih Di Dalam Kabut di Bawah Hujan, teman.

[3] Lihat lagi Tanjakan dan Hujan, kawan.

[4] Cerita naik gunung adalah cerita ribuan tahun, sahabat. Adam alaihissalam, menurut beberapa sumber diturunkan di bukit Sri Pada di Sri Lanka, dan kembali bertemu Hawa di Jabal (gunung, bukit) Rahmah, atau Bukit Cinta, kata orang Balikpapan. Musa mendaki Gunung Sinai, Muhammad menyepi di Jabal Nur dan menerima wahyu di Gua Hira di bukit itu. Selain itu, banyak kisah kehidupan nabi dan rasul adalah petualangan. Referensinya banyak.

[5] Cerita kutipan dari banyak sumber ada dibuatkan Wikipedia. Ini link-nya. https://en.wikipedia.org/wiki/George_Mallory

Ada juga video singkat (dan banyak di Youtube) yang menceritakan penemuan jasad Mallory oleh Conrad Anker. Saya ambilkan satu dari National Geographic.

[6] Senang, kenyang, tenang, atau sebaliknya, tenang, kenyang, senang adalah frasa yang saya dapatkan dari liputan di Polda Kaltim. Kepala Bidang Humas ketika itu, Komisaris Besar Polisi Antonius Wisnu Sutirta, yang memang gemar bercanda mengatakan frasa itu sambil menunjuk dahi, perut, dan di bawah perut. Apakah ini humor khas polisi atau dia kutip dari lain-lain lagi, saya tak sempat bertanya kepadanya.

Di Dalam Kabut di Bawah Hujan

SHELTER 3 di 3.320 mdpl sepi. Hampir seluruh penghuninya sedang di puncak sana. Pada pukul 7 pagi ketika itu, semuanya mungkin sudah mulai dalam perjalanan turun.

Ketika saya muncul di jalan setapak itu, seseorang melambaikan tangan dan memanggil.

“Mampir dulu!” katanya, “Sarapan.”

Tidak boleh menolak rezeki. Jadi saya mampir dan duduk di mulut sebuah tenda kubah raksasa.

Hal nama kawan ini, saya minta maaf karena lupa namanya siapa. Memang, dalam perjalanan kali ini saya tak banyak mencatat nama-nama. Mungkin sebab hujan sehingga saya tak berkesempatan mengeluarkan notes di dalam plastik yang ada di saku dan mencatat.

Yang jelas dia pendaki senior dari Jambi, gondrong, cokelat tua, dan memimpin anak-anak muda. Tenda tempat mereka bermalam adalah tenda yang di ambangnya saya duduk, sebuah tenda kubah besar berwarna biru tua yang sepertinya cukup untuk 8-10 orang. Masih ada lagi 2 tenda yang masing-masingnya cukup untuk 4 orang di kiri dan kanan tenda itu.

Kopi sudah ada di teko plastik dan tinggal dituang. Kawan itu mencucikan cangkir, lalu merebus air, dan mengambil telur dari dalam beras. Kita ngopi sambil bicara-bicara. Dia tidak bertanya mengapa saya sendirian, mungkin dia sering bertemu orang dengan gaya perjalanan seperti saya.

Ia menunjuk berbotol-botol air yang mereka miliki. Di Shelter 3 ada mata air. Letaknya tersembunyi di cekungan, kalau kita membelakangi puncak ada di kanan sekitar tanda peringatan. Turun dari puncak nanti saya perlu mampir ke mata air itu, sebab di camp saya tak ada air kecuali air hujan seperti kemarin.

Di alam, sering kita sudah merasa kaya dengan punya makanan dan air dan ada tenda tempat bernaung. Sering juga jumlahnya secukupnya saja, karena terlalu banyak akan berat bawanya. Apalagi yang sendirian seperti saya. Bahkan sering kita yang sudah dalam perjalanan turun merasa tak perlu lagi dengan mi instan, korned, sarden, gas, … yang sebelumnya kita bawa berpayah-payah ke atas sini. Termasuk juga sebagian perlengkapan. Barang-barang itu kemudian bisa dibagikan atau ditinggal dengan yang datang belakangan, atau ditinggal begitu saja dan jadi sampah seperti di Everest, gunung tertinggi di dunia. Bisa pula jadi cenderamata.

Kepadanya saya cerita tentang camp saya di antara Shelter 1 dan 2[1], mengapa saya nge-camp di situ, dan niat saya terus ke puncak. Dia sudah entah yang keberapa kali ke Kerinci.

“Hahaha, umur memang tak bisa dilawan,” katanya soal lokasi camp saya itu. Kami tertawa berbarengan.

“Biar anak-anak muda saja yang ke puncak. Saya tunggu mereka di sini,” senyumnya.

Mi instan dengan telur disajikan tuan tenda, yang saya habiskan dalam 3 menit. Asupan tenaga baru itu memanaskan badan sehingga saya membuka jaket. Sambil minum air putih dan kopi, kami masih berbincang sebentar. Ketika tak lama kemudian kopi di cangkir saya habis, saya pamit melanjutkan perjalanan.

“Saya dan kawan-kawan juga segera turun, setelah makan siang,” katanya. Kami bersalaman akrab. Pukul setengah delapan pagi dan langit biru cerah.

***

Setelah setengah jam, saya bertemu rombongan pertama yang turun. Kita bertegur sapa dan saling tersenyum. Rombongan Malaysia pimpinan Johan ada di antaranya. Ada Baba, tapi Kak Ros tiada[2].

“Masih di atas. Dorang[3] masih berjuang ba[4],” kata Baba dalam aksen Sabah. Mereka akan turun hari ini juga untuk mengejar waktu berwisata ke Danau Tujuh esok hari.

Saya pun melawan arus orang yang turun. Senang juga ketemu banyak orang. Tapi tidak ada anak-anak muda pembawa kompor[5]. Barangkali mereka masih kecapekan dan masih istirahat di Shelter 3.

Rombongan terakhir saya temui menjelang Tugu Yudha, satu jam lebih sedikit dari Shelter 3. Setelah itu saya kembali sendirian mengikuti jalan dan jejak.

Saya memang tak ingin berhenti di tugu itu. Saya tak ingin sentimentil dan menakuti diri sendiri. Adalah bisa membuat ciut nyali mengingat nasib yang menimpa Adi Permana, Yudha Sentika, Dadang dan Nanang, seorang pendaki Swiss yang sepertinya tak ada yang ingat namanya, juga Wiwin, Teddy, Aloysius, dan Setiawan Maulana. Mereka semuanya hilang, dan yang ditemukan, semuanya tewas.

Yudha hilang dalam kabut tebal saat turun dari puncak, 23 Juni 1990. Saya membaca kisah pencariannya di Kompas. Norman Edwin[6] menulis satu halaman penuh, termasuk tentang dukun dan ayam hitam dan berbagai mistik Kerinci. Pencarian sistematis oleh Tim SAR, para anggota mahasiswa dan pemuda pencinta alam, masyarakat, termasuk juga oleh para prajurit TNI, tak membuahkan hasil. Yudha hilang hingga hari ini, bersama dengan Dadang dan Nanang di tahun 1997, dan Setiawan Maulana di 2014 yang pencariannya tak kalah ngotot.

Tahun 1983, Adi ditemukan di jurang yang menganga di sebelah kanan sepanjang jalan di antara Shelter 3 dan Tugu Yudha. Para pendaki asal Jakarta: Wiwin, Teddy, Aloysius pada 2003 ditemukan di jurang tak bervegetasi sedalam 300 meter setelah hilang di sekitar Shelter 2 di ketinggian 3.000 mdpl.

Selain itu, bahkan Setiawan Maulana yang hilang 27 Desember 2014 dan masih dicari hingga Desember 2018 lalu, hilang bak lenyap ditelan bumi. Beberapa petunjuk yang ditemukan, seperti jejak kaki di luar jalur yang biasa dilalui, tidak juga menuntun kepada mereka yang hilang.

Kawan-kawan Yudha dari Elpala SMAN 68 Jakarta membuat prasasti kenangan dan memasangnya di lapangan di mana Yudha terpisah itu. Lapangan tersebut kini dikenal sebagai Tugu Yudha, lebih kurang 40 menit sebelum puncak pada cuaca baik.

Langit yang biru cerah saat saya di Shelter 3 tadi sudah beberapa lama tertutup awan dan mendung. Cuaca menjadi suram. Lalu gerimis turun bersama angin. Saya kembali mengeluarkan payung, dan terus bergegas naik sambil berharap hujan tak membesar dan tak diikuti angin kencang.

***

“Aha, Kak Ros!”

Kak Ros berselimut bendara Sabah, mengenakannya seperti jubah Superman. Tampak puas dan bangga. Wajahnya segar. Saya memberi ucapan selamat. Di sebelahnya pemandunya, Fander Christopher, juga tersenyum senang.

Menurut Fander, mereka baru turun kira-kira 10 menit lalu dari puncak[7]. Ia meminta saya bergegas dan cepat turun kembali. Saya tahu apa yang dikhawatirkannya.

Karena itu saya segera naik.

“Jumpa lagi nanti, Kak Ros,” kata saya.

“Iya, hati-hati adik,” katanya.

Rute menuju puncak itu sudah tak terlalu jelas lagi, karena terdiri dari batu-batu kerikil dan ada di medan yang lapang. Saya mengikuti ceceran bekas bungkus permen[8]. Saya mendaki dengan langkah-langkah panjang. Lalu saat melipir ke kiri, tanjakan habis. Di kanan jurang kawah Kerinci. Jalan ini menuju ke tumpukan batu dalam kerangka baja di depan sana.

Di dalam kabut di bawah hujan, saya tiba di titik tertinggi di Pulau Sumatera: Puncak Indrapura Gunung Kerinci, di ketinggian 3.805 meter dari permukaan Samudera Hindia di selatan sana.

Jarak pandang hanya lebih kurang 50 meter. Saya mengikat slayer Kompas Borneo Unlam di besi itu, memotretnya bersama ransel dan payung. Tidak ada foto selfie. Tidak ada perasaan yang meluap-luap[9] selain rasa syukur. Tuhan mengizinkan saya sampai ke sini.

Gunung Kerinci, check. Pukul 11 kurang beberapa menit, Sabtu 26 Desember.

***

Kabut makin tebal. Saya turun sambil seksama mengawasi jalan, melihat tanda-tanda. Bungkus-bungkus permen yang saya ikuti saat naik, kini memandu jalan turun. Juga memerhatikan jalur yang terjadi setelah dilewati ratusan pasang kaki tiap hari. Dalam hujan dan kabut itu tak terlalu jelas. Dalam hati saya berharap ada patok-patok putih berleres kuning seperti di Semeru, atau bendera-bendera kecil yang menandai jalur dari batas vegetasi sampai puncak Mahameru.

Tiba-tiba saya menyadari sesuatu. Saya memang mengikuti bungkus permen, juga ceceran sampah lain seperti bekas bungkus cokelat, tapi ini bukan yang baru. Itu sampah yang terbawa aliran air dari puncak. Jadi, saya mengikuti aliran air, bukan jalur pendakian.

Bulu kuduk saya meremang. Ya Tuhan, sudah berapa jauh saya turun?

Saya berhenti, melihat sekeliling, ke kanan terutama, dan berusaha mengenali tanda-tanda dalam jarak pandang yang terbatas. Terasa tak ada yang saya kenal, kecual di tanah di kanan ada bekas bungkus cokelat.

Saya bisa mendengar detak jantung di dada saya yang bergemuruh. Saya berusaha menenangkan diri. Saya duduk di batu dan minum sedikit. Juga makan sedikit cokelat dan menarik napas panjang.

Ok, kita kembali ke atas dulu, ke arah puncak lagi. Dari situ saya berharap kabut akan terbuka sedikit dan jarak pandang bisa lebih jelas.

Sambil naik meloncati bebatuan, saya memikirkan kemungkinan terburuk.

Bila tak juga ada rute yang saya kenal, saya akan memilih berhenti dulu, dan tidak akan memaksa turun. Kalau perlu saya akan menunggu di sekitar puncak hingga malam, sehingga saya bisa melihat lampu-lampu dari Shelter 3 sebagai panduan. Atau, yang terburuk menunggu hingga rombongan pendaki di hari berikutnya. Bukankan mereka sudah mulai summit attack sekitar pukul 2 atau 3 dinihari. Tak perlu hingga mereka sampai ke puncak sini, dari arah lampu-lampu mereka saja sudah cukup jadi petunjuk arah.

Saya juga membawa flying sheet di ransel yang bisa saya jadikan bivak dan bisa menjaga saya tetap kering dan hangat. Ada senter dan batere cadangan, masih ada cokelat dua batang, ada air setengah botol. Ada payung buat menampung air hujan kalau kurang.

Pikiran seperti itu membuat saya tenang. Hujan juga berhenti. Saya naik kira-kira 150 meter dari tempat saya sadar saya mengikuti jalur yang salah itu. Saya berhenti lagi dan melihat sekeliling.

Tiba-tiba saya merasa mendengar sesuatu. Seseorang berteriak memanggil, …

“Hooiiiii, …” saya membalas.

“Hooiiiii,” ia memanggil lagi.

Suaranya dari sebelah kanan. Bergegas saya melipir ke kanan, sambil terus berteriak. Ia juga terus memanggil, seperti memberi panduan ke arah mana harus berjalan.

Suaranya makin jelas. Saya berteriak sekali lagi dan ia membalas. Saya naik sedikit, lalu ke kanan, … oh, … saya kenal lapangan ini. Ini Tugu Yudha, dan itu orang yang membalas panggilan saya. Ia berdiri dekat prasasti, berjaket hitam dan memasang tudungnya.

Namanya Rahmat, atau begitulah saya mengingatnya. Menurut dia, ia sebenarnya memanggil 2 pendaki dari Papua yang masih di jalur menuju naik ini.

“Kaget juga ada yang menyahut dari atas,” kata Rahmat. Walaupun dari beberapa pendaki di dekat Shelter 3 ia dikasih tahu ada pendaki gimbal berjaket biru yang masih naik ke puncak. Saya mengucapkan terimakasih tak terhingga. Ia menawari rokok.

Hahaha, aduh, saya tidak merokok, Mat. Tapi permen jahe yang juga ditawarkan Rahmat saya suka. Kami menunggu dua pendaki dari Papua yang dipandu Rahmat.

Saya tadi rupanya terlalu lurus turun, karena memang mengikuti jalur air. Jalur yang sesungguhnya, seperti dikatakan perasaan saya, memang ke kanan. Posisi pertama saat saya sadar saya salah jalan tadi sudah di bawah Tugu Yudha. Seandainya saya jalan terus turun, saya akan sampai ke jurang-jurang di bawah itu dan kehilangan jejak sepenuhnya. Jadi sudah betul saya naik kembali.

Saya merinding. Apakah ini yang dialami Yudha atau yang lain-lain yang hilang itu? Setidaknya di awalnya? Mungkin. Saya tak tahu. Laa hawla wa laa quwwata illa billah.

Dua pendaki yang dipandu Rahmat tiba. Seorang kurus tinggi, dan seorang berperawakan sedang. Kami berkenalan, dan saya lupa lagi nama mereka. Saya kira akan bertemu kawan dengan ras papua melanosoid yang khas hitam manis dengan rambut kriting brokoli itu. Ternyata tidak. Dua kawan baru ini melanosoid alias melayu juga seperti saya dan Rahmat. Mereka mulai summit attack sekitar pukul 6 pagi langsung dari Shelter 1. Bawaan mereka ringkas, atau hampir tak membawa apa-apa. Ini juga satu genre di pendakian, yaitu minimalis untuk mendapatkan kecepatan.

“Oh, tenda hijau itu tenda mas?”

“Iya,” kata saya. Tertawa. Ah, senang bisa tertawa setelah ketegangan ini.

Kami masih ngobrol sebentar. Saya mengingatkan untuk membuat tanda-tanda di jalan untuk memudahkan turun nanti. Sekali lagi saya berterimakasih pada Rahmat. Kalau tak ada dia dan 2 kawan Papua itu, saya mungkin lama menunggu dekat puncak dalam cuaca buruk sebelum bisa melihat jalan turun lagi.

Rahmat memang membawa rahmat.

Kami bersalaman dan berpelukan. Pukul 12 lewat.

***

Catatan Sepanjang Jalan

[1] Lihat Tanjakan dan Hujan di bagian lain blog ini, sobat.

[2] ‘Tiada’ atau ‘teda’ adalah frasa yang dipakai di Kesultanan Sabah dan Sarawak, dua negara bagian Malaysia di pulau Kalimantan. Tentu saja itu bentuk pendek dari ‘tidak ada’. Bila Anda berkunjung ke Semenanjung, maka yang dipakai adalah ‘Ta’de’ alias ‘tak ade’. Sila lihat antara lain

Haji Zainal Abidin Safarwan. 1995. Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan

Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd

Hj Yacob, Adli dan Khuzaimah Zakaria. 2009. Kamus Bahasa Melayu.

[3] ‘Dorang’ bentuk pendek dari ‘dia orang’. Frasa ini lazim dipakai di Kalimantan bagian utara (di kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan, juga Tarakan di Kalimantan Utara-Indonesia, termasuk di Kepulauan Derawan-Maratua oleh orang-orang Bajau, di Sabah dan Sarawak Malaysia, hingga ke Sulawesi Utara-Gorontalo, Maluku Utara, bahkan juga di Papua.

[4] ‘ba…’ ini partikel penegas, semacam ‘lah’ di Bahasa Banjar di selatan Kalimantan, atau ‘bah’ di dialek Medan. Orang Sabah dan Sarawak yang pakai frasa ini di Malaysia, dan lagi, Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tarakan di Kalimantan Utara. Sudah tentu juga orang-orang Kalimantan Barat di bagian utara. Kata ahli bahasa, partikel ‘ba’ dalam bahasa Melayu adalah serapan dari bahasa Mandarin.

[5] Yang sudah baca Tanjakan dan Hujan pasti juga akan menanyakan di mana mereka, hehehe.

[6] Norwan Edwin adalah penulis buku Mendaki Gunung, Sebuah Tantangan Petualangan. Norman juga jurnalis Kompas dan tentu saja, petualang pendaki gunung, pengarung jeram, penjelajah gua, dan pelayar tangguh. Bersama sahabatnya Didiek Samsu, Norman tewas dalam badai salju di Gunung Aconcagua (6962 m) di Argentina, April 1992. Seperti biasa, kalian yang ingin tahu lebih detail, bisa googling.

Ini satu link:

https://www.kaskus.co.id/thread/51c7f8f620cb177f55000004/pendakian-terakhir-norman-edwin/

Adi Seno yang tersebut dalam kisah di link itu adalah satu guru menulis saya. Penampilannya ketika itu mirip dengan Lukas Adi Prasetya, jurnalis Kompas sahabat saya di Balikpapan, pemilik blog Sambal Bawang Kang Adi, dengan tubuh kurus tinggi, rambut gondrong, dan kacamata tebal. Di tahun 1996, Adi Seno adalah jurnalis Sinar Harapan dan menjadi mentor kami di sebuah pelatihan yang digelar Impala Universitas Brawijaya di Cangar, di kaki Gunung Arjuno.

Pada tahun 1992, kami mengikuti perkembangan pendakian dan kemudian evakuasi, selain melalui televisi dan suratkabar, juga melalui Majalah Hai, majalah dengan tagline ‘majalah remaja’ dan kemudian menjadi ‘majalah remaja pria’ karena kebanyakan isinya yang dianggap kegemaran remaja laki-laki seperti otomotif, petualangan, musik (rock terutama), sastra, komik, poster band metal, dan pin up cewek (remaja) cantik dan seksi. Di masa disrupsi media hari ini, Hai masih terbit secara online.

Jenazah Norman ditemukan di ketinggian 6.650, hanya 300 meter dari puncak Aconcagua. Didiek ditemukan tewas di bawahnya di dalam bivak seperti tengah menunggu sesuatu.

Kumpulan tulisan Norman kemudian dibukukan dengan judul Norman Edwin, Catatan Sahabat Sang Alam oleh Gramedia. Buku ini sudah berharga ratusan ribu di lapak buku bekas, sudah 5 kali lipat dari harga aslnya saat terbit pertama kali.

[7] Kak Ros mengirimi saya foto dia di puncak. Yang motret Fander. Ini fotonya.

[8] Di Rinjani saya juga melakukan hal yang sama, hanya saja untuk naik. Bacalah Sampah Mengalir Sampai Jauh.

[9] Saya berjanji untuk menuliskan pengalaman di Semeru pada 2013, juga 1996 lampau. Saya pertama ke Semeru tahun 1996 bersama kawan-kawan dari Semarang. Kami tertahan di Ranu Kumbolo karena badai selama 2 hari 2 malam, yang ketika cuaca membaik di hari ketiga membuat pilihan logis adalah turun kembali ke Ranu Pani. Selama 2 hari menunggu kami hampir menghabiskan seluruh logistik soalnya, hehehe.

Baru di 2013 saya punya kesempatan lagi ke Semeru. Kali ini berhasil. Di Puncak Mahameru itu saya menangis sesunggukan di tepi kawah Jonggring Saloka. Ada lima menit barangkali saya begitu, pada pukul tujuh pagi setelah mulai berjalan dari Kalimati pukul satu dinihari.

Mimpi-Mimpi yang Sama

“that happiness is a way of travel – not a destination.” – Roy M. Goodman

Di sore Senin yang cerah, Laura yang sedang liburan bersama pacarnya Ian mengunjungi saya. Saya sebenarnya ingin mengajak mereka berlari bersama kawan-kawan Balikpapan Hash House Harriers, tapi di menit terakhir saya mengubah rencana.

Maka kami menyusuri kanal-kanal Mangrove Center dengan perahu, menyapa para bekantan (Nasalis larvatus) dan menyaksikan senja, lalu disambung makan malam di warung padang dan berbagi cerita.

“So tell me about this girl,” pinta Laura setelah nasi terakhir disuap dan rendang terakhir dikunyah.

Di pojok Upik[1] itu, tidak seorangpun dari kami bertiga merokok. Saya jadi ingat pengumuman pramugari di pesawat udara, ‘ini adalah penerbangan tanpa asap rokok’[2].

Laura membaca terjemahan yang dibuat Google Translate untuk Di Ujung Malam dan Duhai Kekasih-Kekasih. Ian membantunya sedikit-sedikit di bagian yang Google rancu menerjemahkannya. Bahkan, secara umum ‘dia’ diterjemahkan sebagai ‘he’ alias laki-laki.

Bikin saya jadi geli. ‘He’? Oh my God.[3]

Kalian yang belum membaca kedua judul itu, sudilah kiranya, mundur sebentar dan klik saja kedua cerita itu. Bila dibaca normal perlu waktu 6 menit 12 detik untuk Duhai Kekasih-Kekasih dan 2 menit 14 detik untuk Di Ujung Malam. Catatan waktu tidak termasuk saat mendengarkan musiknya.

Tapi dengarkanlah (atau tontonlah) Payung Teduh dan James Hetfield itu sobat. Kedua lagu memang saya pilihkan agar kalian bisa tetap bahagia dan gembira bagaimana pun ruwetnya ceritanya.

Terimakasih banyak.

***

So, …

“I wonder how long the ‘nothing else matters’ gonna be?” komentar Laura. Serius.

Sampai kapan saya mampu bertahan seolah-olah hanya kami berdua di dunia ini?

Sampak kapan kamu bisa tahan hanya dengan menyanyikan Nothing Else Matters, tanya Lee, mengolok saya. Lee yang kecil mungil ini sudah bertualang ke tiga benua disela waktunya mengajar Bahasa Inggris di Ho Chi Minh City.

“I don’t know,” kata saya, mengangkat bahu.

Well, kata Laura, ia melihat bara dalam sekam. Saya mengangguk. Saya juga menyadari sesungguhnya tidak perlu kandidat doktor evolusi seperti mbakyu bule itu untuk melihat itu. Saya yang lulus program sarjana dengan susah payah saja bisa merasakannya. Dari pengalamannya mungkin dia yang baru lulus S1 pun juga tahu.

Barangkali dari satu dua perdebatan, bom waktu telah dipasang.

Karena tak tahu jawabnya, saya memilih bercerita lagi.

“Somehow, you know, we shared the same old dreams.”

“Oh ya?”

***

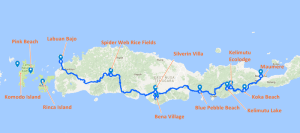

Mimpi-mimpi kami yang sama itu adalah Perjalanan ke Timur Indonesia melalui bagian selatannya. Ia ingin ke Flores, saya hanya ingin ke Timur, termasuk Flores di dalamnya. Termasuk juga mendaki gunung-gunung spektakuler di sepanjangnya.

“You are my guide to climb Rinjani. Also my porter,” katanya tersenyum. Okehh.

Porter adalah pendaki pembawa barang. Buat meringankan bawaan saya jelas akan menyortir semua barang bawaannya. Dia cukup bawa pakaian dalam saja, dan yang lain-lain nebeng punya saya.

Tidak bawa pakaian dalam juga tak apa. Asal jangan pakai jeans. Di gunung, jeans bisa jadi pembunuh sebab berat bila basah dan susah kering. Bayangkan kamu kehujanan di gunung, pakaian basah, berat, dihajar angin dingin, kelelahan, kelaparan, … ramuan sempurna hipotermia, yang bila lambat ditolong, jadi jalan tol menuju gerbang kematian.

“Okay, no jeans,” katanya sungguh-sungguh.

Saya mendaki gunung terindah di Asia itu tahun 2014, merayakan ulangtahun sendirian di puncaknya, dikeliling awan-awan dan kerakal yang cokelat bisu merah hati, sambil memakan apel, pisang, dan kelapa yang menjadi sesajen orang di puncak milik sang Dewi Anjani.[4]

“You ate God’s meal?” Dia tergelak.

“I did, but I left the egg.” Saya memang menyisakan telur bebek asin di nampan sesajen itu. Bersama telur itu masih ada dupa yang wangi.

Saya merekam bentang alam Rinjani yang menakjubkan dalam gambar-gambar warna-warni. Hanya sedikit teks untuk memberi keterangan apa dan di mana tentang obyek foto itu. Beberapa pemandangan bahkan sudah tidak perlu keterangan karena langsung dikenal begitu tampak di depan mata.

Seturun dari Gunung dengan rute Sembalun-Senaru, kami memimpikan berkeliling ke pantai-pantai indah Lombok. Ke Kuta, ke Pantai Tangsi yang lebih populer sebagai Pantai Pink, Pantai Tunak, Pantai Telawas, Pantai Bilayasak, Pantai Semeti, Tanjung Poki, Pantai Nambung, Pantai Tebing, ke Batu Payung-Tanjung Aan, Pantai Tanjung Bongo, belajar selancar di Selong Belanak, menikmati lembayung lingsir matahari di Pantai Senggigi.[5]

Maka tiada lain yang paling praktis selain berpergian dengan motor, tinggal di dalam tenda, memasak dengan kompor gas lapangan dan panci set tentara. Makan mie instan, telur, nasi merah, sosis, korned, atau memanggang ikan yang dibeli langsung dari nelayan di tepi pantai dengan sambal seadanya.[6]

“Who’s gonna make the sambal?” tanya Laura.

Ah, siapa ya. Saya tidak tahu apakah dia bisa bikin sambal apa tidak. Mungkin bisa sebenarnya. Tapi maukah dia bikin sambal? Bukankah itu pekerjaan domestik yang dilabeli ‘pekerjaan perempuan’ yang juga jadi perdebatan kita?

Jadi saya juga harus bisa dan mau bikin sambal. Dan memang bisa kok. Semasa kecil dulu ibu saya mengajarkan cara bikin sambal acan, termasuk cacapan asam khas Banjar itu, dengan asam jawa ataupun dengan ampalam, asam mangga muda. Termasuk juga ‘sambal’ kacang ala nasi pecel.

Beres urusan sambal, baru menyeberang ke Sumbawa.

Beberapa pekan sebelumnya kami datang dari Surabaya hingga Banyuwangi, lalu ke Bali. Ada kawan di Banyuwangi yang mempersilakan tinggal di homestay miliknya dan mengajak mendaki Gunung Ijen dan merasakan Jalur Belerang, Sulfur Road.

Pekan berikutnya sudah di Bali dan saban malam nongkrong di Kuta, menyusuri pantai dan Poppies Lane, lalu tiba di Apache, bar reggae di Ground Zero tak jauh dari Paddy’s Club yang dulu diledakkan Amrozi, tinggal sekamar di homestay murah.

Keluyuran ke mana saja suka. Ke Uluwatu menonton tari kecak sendratari Ramayana.

“Watchout your glasses,” katanya.

Monyet-monyet di Uluwatu, terutama yang di hutan dekat pintu masuk adalah kaum bandit anak buah Subali. Mereka tega merampok kacamata langsung dari wajah dan muka, merebut topi dari kepala. Saya akan datang dengan setumpuk dendam atas kacamata saya yang mereka buang jauh ke Samudera Hindia di bawah jurang di sana.[7]

“I can’t imagine you without glasses,” katanya, menahan tawa.

“Oh pardon me. I do a lot of things better without glasses.”

Dia tersipu.

Pulang dari Uluwatu, mungkin bertepatan dengan ada konser musik di lapangan Garuda Wisnu Kencana. Siapa pun yang tampil, kami akan datang menonton.[8]

Saya juga akan mengontak beberapa kawan Bali Hash House Harriers. Bersama mereka sore-sore kami akan berlari di pematang sawah dan jalan-jalan kecil, keluar masuk kampung di titik-titik yang tidak terduga, naik ke bukit, menyusuri lereng, turun ke lembah, dan menyeberangi sungai-sungai kecil.

Aha, mesti disempatkan mengunjungi Ketut Liyer dan mendengarkan ramalannya seperti kaka Julia Roberts, eh, Elizabeth Gilbert. Hmm, eat, pray, love[9]. Maukah dia berdoa?

“What are you guys going to pray?” tanya Laura lagi.

“Maybe live happily ever after,” kata saya. Saya tahu, hanya saya yang akan berdoa.

Baru di suatu pagi yang cerah dengan naik motor muncul di Padang Bai, pelabuhan di Bali Timur.

Di Padang Bai motor masuk kapal ferry dan berlayar menuju Lembar di Lombok. Sambil memandang matahari terbit kami lalu sarapan nasi bungkus. Dia mungkin minum kopi sachset yang dibelinya dari pedagang asongan, dan kemudian memulai kebiasaannya merokok untuk hari itu.

Kemudian rutinitasnya sama: mencari homestay murah dan menyusun rencana rinci mau kemana dan mau apa. Di Lombok ke Rinjani lewat Sembalun-Senaru, 7-8 hari. Motor dititipkan di homestay, lanjut pergi dengan kendaraan umum ke desa penghasil strawberry itu.

“I wanna have a bath in Aiq Kalaq,” katanya. I do, too. Pada perjalanan dulu saya belum sempat sebab harus disiplin mengikuti jadwal. Aiq Kalaq adalah mata air panas di Segara Anak di dalam kaldera Rinjani.

Bayangkan berendam air panas setelah berhari-hari tidak mandi. Bayangkan berdua saja di balik batu-batu dan derau cemara di balik bayangan gunung.

Tap sebelum turun ke Segara Anak, ya harus sampai puncak dari Plawangan Sembalun.

“Maybe we’re gonna find god’s meal again,” kata saya. Dia tertawa lagi. Merencanakan perjalanan memang bisa sangat menyenangkan. Konon selalu ada sesajen di puncak Rinjani.

“Will you eat them again?” ia bertanya dengan mata jenaka.

“Maybe. Do you wanna some?”

“I guess I want some,” Dan tawa kami berderai-derai.

Mestinya mungkin kami lebih banyak makan bersama saja ketimbang berdebat atau mendiskusikan hal-hal yang sudah pasti kami berbeda.

***

Di Sumbawa kami akan menggelandang dan meneruskan bergaya hidup hippies. Saya yakin pasti tidak akan merokok sebatang pun, tapi mungkin membawa dan menyimpan berkotak-kotak kondom. Semakin ke timur, mungkin semakin tidak mudah mendapatkannya. Bukan barangnya tidak ada, tapi karena mungkin sekali kami akan menjelajah ke tempat-tempat yang cari warung nasi saja susah.

Bermotor kami akan memulai perjalanan dari Pelabuhan Poto Tano. Menyusuri jalan-jalan beraspal yang sempit di bawah matahari terik dan angin kering dari selatan. Angin itu bertiup jauh dari Australia sana, udara panas yang dipanggang di oven Gurun Victoria.

Sampai di Dompu. Barangkali makan siang di warung nasi campur di tepi pantai. Seseorang memuji nasi campur Sumbawa sebagai enak tingkat dewa. Baiklah itu dicoba bukan. Apalagi bila lauknya ikan, sedap nian.

Saya makan hampir 120 kg ikan setahun. Namanya ikan papuyu, ikan haruan, ikan peda, ikan seluang, ikan sepat, ikan tongkol, ikan layang, …

“There’s fish, I believe,” katanya. There’s seas and beaches, should be fish anywhere.”

“Absolutely,” kata saya.

***

Lalu Flores. Flores, flora, bunga-bunga.[10]

Apa yang diinginkannya di Flores? Harta karun Flor de la Mar?[11] Maumere, Sikka, Ende, Labuan Bajo, Manggarai, Bajawa? Adonara? Pulau Komodo? Tenun ikat Flores? Kue rambut? Langit biru? Kulit cokelat yang legit? Homo floresiensis?[12] Jalan-jalan yang mulus meliuk-liuk di antara gunung, jurang dengan pelangi di dalamnya[13], dan lembah yang mistis, …

Saya menulis dan mengumpulkan bahan tentang Flores sepanjang 23 halaman. Termasuk bermenit-menit mengingat setiap percakapan dengan dia, melihat transkrip rekaman percakapan itu, mendengarkan penuturan Chris Djoka, Adi Rianghepat, Romo Markus, Paman Djemi Amnifu, Papa Ichal, Bapa Yeremia, Klemens dan Bonnie di Kota Kinabalu di Sabah, tentang betapa indah kampung halaman mereka. Juga cerita Dandhy tentang barter jagung dan ikan.

Setelah menyuntingnya bolak-balik, saya putuskan untuk tidak mempublikasikannya.

“Why?” tanya Laura.

“I just feel it’s gonna be unfair to someone in future,” kata saya.

“Oh, what happened?” tanya Laura lagi. Mata birunya membesar.

“Well, I think it is the last time I sing Nothing Else Matters…”

(Kali ini mari kita nyanyi bersama-sama, guys, … )

***

Catatan Sepanjang Jalan

[1] Upik adalah nama dari sejumlah warung (restoran, tepatnya) yang menyajikan masakan padang. Di Balikpapan mereka punya cabang di setiap jalur utama Kota Minyak. Upik dimulai dari Samarinda di pojok Jalan Danau Toba dengan koki yang konon justru bukan berasal dari Sumatera Barat. Para pelayan warung pun tidak piawai menjelaskan masakan padang mana yang mereka hidangkan—yang bagi urang awak bisa spesifik sekali, seperti menu dari Bukittingi, atau Solok, Padang Pariaman, Payakumbuh.