Month: Desember 2017

Tanjakan dan Hujan

Saya sudah menyebut medan yang mulai menyiksa tadi bukan. Yup. Sekarang trek Kerinci mulai menunjukkan keganasannya.

Jalan di dalam hutan itu mulai menanjak gila-gilaan. Jalan datar tak lebih dari 10-20 meter, lalu menanjak lagi. Tidak ada bonus turun sedikit. Semuanya naik, naik, naik.

Di beberapa tempat naiknya vertikal hingga 2 meter lebih, memanjati akar-akar pohon untuk mencapai sambungan jalan di atasnya.

Pukul 11 siang lewat, saya mulai lapar. Ini bukan gunung salju dengan cuaca ekstrem sangat, jadi saya berniat cari tempat yang nyaman untuk buka kompor, dan masak. Antara lain juga karena lupa beli nasi padang sebagai bekal andalan praktis.

Dan bukan hanya saya yang berpikiran begitu. Di tikungan jalan ke kiri, di sisi batang pohon besar yang melintang, lebih kurang setengah jam dari Pos 2, sekelompok anak muda berhenti, dan melakukan persis seperti yang saya pikirkan. Saya menyapa dan mereka mengundang mampir.

“Kami tadi pengennya masak dan makan di Pos 2, tapi tadi kan ramai banget. Gak enak juga,” kata seseorang dari mereka. Kalau saya sih karena laparnya dekat-dekat situ, hehehe.

Mereka bertujuh, 5 lelaki, dan 2 perempuan. Di bawah bentangan flying sheet (lembaran gantung) nilon berwarna biru, para perempuan mengambil peran memasak. Seseorang yang lincah mengupas bawang merah dan bawang putih untuk bumbu korned dan sarden. Dengan pisau lipat saya turut mengupas bawang. Saya juga mengeluarkan indomie, sarden, dan nesting. Saya bilang saya tak punya gas.

“Tenang bang, kita ada lengkap semua,” kata Si Koki. Saya tak mengingat satu pun nama dari mereka ini. Mungkin karena lapar, maafkan, maafkan.

Tak berapa lama nasi masak, mie, korned dan sarden juga masak. Lalu air putih dijerang lagi untuk kopi dan teh. Kami semua makan dengan lahap. Nasi putih berkepul-kepul di atas piring plastik, diguyur saus sarden, sepotong ikannya, sesendok korned, dan mie. Ditambah kecap dan bawang goreng. Masya Allah, sedapnya makan.

Selesai kami makan, hujan gerimis turun. Sambil minum kopi dan teh, kami bersempit-sempit berlindung di bawah lembaran gantung itu. Untung hujan tak lama, tapi cukup jadi peringatan betapa gunung selalu punya pola cuacanya sendiri yang susah ditebak. Tapi hujan tadi juga menyediakan air buat cuci-cuci peralatan makan kami tadi.

Semua bergegas mengepak barang lagi. Karena menumpang dan tak banyak mengeluarkan barang, saya selesai paking duluan. Saya pamit jalan duluan juga.

“Paling nanti kalian menyusul saya. Saya jalan pelan aja soalnya,” kata saya. Tengah hari sudah lewat. Angin menjatuhkan air sisa hujan yang menempel di dedaunan. Pos 3 muncul sebentar dan perlahan menghilang di belakang.

***

Suara ribut gedubrakan terdengar di belakang saya. Saya menoleh, namun suara itu ada di balik tikungan. Saya jalan saja terus. Suara itu terdengar lagi. Jalan memang licin dan becek.

Setelah beberapa lama, pada tempat sedikit lapang setelah tanjakan, dengan sebuah batu yang tampak nyaman, saya istirahat. Lalu muncullah mereka ini. Satu per satu, hingga berlima. Anak-anak SMA. Mendaki dengan celana pramuka dan sepatu kets sekolah. Dengan panci dan wajan digantung di luar ransel, dan, membawa kompor minyak tanah ibunya dari rumah.

Saya takjub. Itulah antara lain penyebab bunyi gedubrakan itu.

“Tidak marah ibumu kompornya kamu bawa?” tanya saya, sambil geleng-geleng kepala. Kompor itu dimasukkan di kardus bekas mi istan, diikat dengan tali rapia, dan ditenteng begitu saja. Minyak tanahnya dibawa terpisah, dimasukkan ke dalam botol air kapasitas 1,5 liter.

“Tidak Om. Om sama siapa?” kata yang berambut kribo Sang Pembawa Kompor. Ibunya sudah beralih ke kompor gas, katanya.

“Saya sendirian,” kata saya.

Ganti mereka yang terheran-heran.

“Berani Om?”

“Ya kan ada kalian yang gedubrak-gedubrak. Jadi aman,” senyum saya. Mereka tertawa. Dari sebatang cokelat, saya makan sepertiga dan sisanya beredar di mereka.

Mereka berlima terduduk mengatur napas di depan saya. Mereka rupaya berlari atau berjalan cepat, dan balapan. Anak-anak muda tenaganya memang luar biasa. Kalau tidak melihat sendiri, saya pasti tak percaya. Kerinci ini gunung berapi tertinggi di Indonesia loh, juga ada harimaunya seperti banyak dilaporkan pendaki dan pemburu.

Sebentar kemudian mereka sudah pulih, dan mulai jalan, atau berlari lagi tepatnya.

“Hati-hati ya.”

“Iya Om.”

Mereka akan bermalam di Shelter 3, jadi bergegas agar tak kemalaman. Melihat kompor minyak tanah itu, … Saya geleng kepala lagi. Semangatnya mereka. Nantilah mereka akan belajar dari pengalaman. Saat ini, membawa kompor sebesar itu memang tidak praktis, tapi nanti masaknya akan mudah. Apinya stabil dan makanan cepat masak.

Saya juga mulai jalan lagi. Pukul tiga lewat, saya mencapai Shelter 1. Jalanan terbuka dan di depan menghampar padang rumput kecil. Terang sebab langit tak dihalangi pohon-pohon. Sudah ada yang mau menginap di sini. Mereka duduk-duduk santai, merokok, dan yang lain mulai buka tenda dan memasak. Mungkin makan siang yang tertunda.

Istirahat saya sebentar saja dan segera kembali ke trek. Sepuluh menit dari Shelter 1, aha, ada jalan turun.

Saya tertawa. Wah wah. Ada juga jalan turun dalam perjalanan naik Kerinci. Jalan turun sedikit. Naik lagi, dan turun lagi. Curam turunnya. Juga becek. Lalu belokan 90 derajat ke kanan. Seperti meander sungai, jalan itu melebar…

Masya Allah. Jalannya tak ada. Di depan saya hanya ada cekungan tanah menyerupai gua yang di depannya terhalang jalinan akar sepasang pohon yang menjulang di atas tanah, kira-kira 2 meter lebih sedikit dari jalan di bawah ini. Akar-akar kedua pohon berseliweran hingga ke depan tempat saya berdiri.

Pastilah jalannya di atas itu. Silakan mendaki jalinan akar. Lihat pada bekas-bekas yang ada.

Berpegang dan berpijak di akar-akar itu, saya memanjat. Jalan itu pun terlihat. Keren memang Kerinci.

Tanjakan curam yang memaksa kita merayap naik itu mulai sering tersaji sepanjang jalan, walaupun tidak ada lagi yang setinggi itu diantara Shelter 1 dan Shelter 2. Jalan saya rasanya tambah pelan. Saya melihat arloji lagi dan sudah pukul empat lewat. Shelter 2 masih kira-kira 2 jam lagi kalau dengan kecepatan saya sekarang.

Lalu gerimis turun.

Saya mengenakan jaket hujan dan membuka payung. Jalan yang becek bertambah becek. Karena uap napas saya harus sering mengelap kacamata. Repot juga karena satu tangan memegang payung dan tangan satunya memegang tongkat berjalan.

Pada pukul lima sore saya sudah memutuskan untuk berhenti di tempat paling memungkinkan yang saya temukan untuk buka tenda. Tak ada gunanya memaksa diri berhujan-hujan hingga Shelter 2 yang mungkin juga sudah penuh sekarang.

Tempat itu ada, dan sangat sempurna. Saya mendapatinya menjelang pukul setengah enam. Di kanan jalan setapak, sepenuhnya terlindung dari air yang turun mengiring jalan dari berbagai selokan dari atas, ada tanah datar seukuran dua meja pimpong disatukan. Dari bekas-bekasnya, saya melihat sering pendaki bermalam di situ. Ada bekas api unggun, ada bekas kaleng sarden.

Pada pukul 6 sore dan hari mulai gelap, hujan masih terus turun. Saya sudah nyaman di dalam tenda dengan pakaian kering dan hangat. Saya menampung air hujan dengan payung yang dibalik dan dapat satu mangkok penuh. Air hujan itu cukup buat satu mug teh panas dan indomie goreng jumbo dengan korned.

Saat menyeruput teh sambil menunggu waktu magrib, tiba-tiba di luar di jalan setapak di depan tenda jadi ramai. Saya keluar tenda dan melihat tamu-tamu yang mengenakan jas hujan plastik warna-warni itu.

***

Kris dan kawan-kawannya dari Pekanbaru. Bertujuh para pemuda karyawan perusahaan swasta ini naik bis sampai Sungai Penuh, dan pagi sampai di Kayu Aro. Istirahat sejenak, dan mulai mendaki mungkin sekira pukul 10 tadi. Sekali lagi, anak muda memang tak bisa dilawan soal kekuatan badan.

“Kami mungkin ngecamp di Shelter 2, Bang,” kata Kris. Sebab keterbatasan air dan bahan bakar, saya tak bisa menjamu mereka selain dari sebatang cokelat yang kita makan bersama.

Setelah istirahat dan melewatkan waktu magrib, mereka mengenakan headlamp dan melanjutkan perjalanan. Saya berwudhu dengan air hujan dan menggabungkan salat. Ironis juga salat dalam posisi duduk di dalam tenda, sebab salat dalam posisi itu sesungguhnya diperuntukkan bagi mereka yang tak sanggup berdiri. Tak apalah. Sebab berdiri dengan setengah membungkuk di dalam tenda juga tak memenuhi syarat, sebab bila berdiri, harus berdiri sempurna.

Saya serahkan semuanya pada Dia Yang Maha Mengetahui lagi Maha Pengasih Penyayang.

Di dalam tenda yang lapang itu saya masih sempat menulis berlembar-lembar di catatan harian sebelum masuk sleeping bag dan tidur pada pukul sembilan. Hujan masih turun.

***

Harimau! Harimau!

Rute pendakian ke puncak Kerinci adalah juga wilayah harimau berkeliaran mencari mangsa.

Jalan di ketinggian 1800 meter dari permukaan laut ini relatif datar sampai Pos I Bangku Panjang. Benarlah, ketika saya sampai lebih kurang 40 menit setelah masuk hutan, ramai pendaki duduk-duduk istirahat di bangku kayu dan batu yang panjang, yang juga disusun persegi panjang. Johan dan rombongan Malaysia menguasai satu pojok. Saya melambai pada mereka dan duduk di tempat kosong pertama yang saya lihat. Semua dalam perjalanan naik.

Lalu setiap kelompok itu mulai jalan kembali. Yang dekat-dekat atau melewati tempat saya duduk, menyapa dan tersenyum. Segera saya tahu, yang jalan sendirian hari itu hanya saya. Kepada Johan saya sudah sampaikan, saya akan berusaha semaksimal mungkin

naik setinggi-tingginya di hari pertama itu, tapi tidak memaksa.

“Saya akan putuskan bermalam di mana pada pukul 4,” kata saya. Hitungan Johan, melihat saya sekitar 15 menit di belakang mereka dari Pintu Rimba ke Pos 1, dan perhentian sepanjang jalan nanti, saya mungkin sekali sudah tiba di Shelter 2 pada waktu itu, sementara mereka sampai Shelter 3.

“Asal abang buka tenda di shelter, amanlah,” kata Johan.

Etape pendakian Kerinci dibagi dalam sebutah pos dan shelter. Setelah Pos 1, Pos 2, Pos 3, ada Shelter 1, Shelter 2, Shelter 3. Pos-pos masih koridor satwa sehingga tidak disarankan bermalam dan mendirikan tenda di tempat-tempat tersebut. Tidak disarankan sebab satu jenis satwa yang keluyuran adalah Panthera tigris sumatrae alias harimau sumatera, kucing besar yang agung itu.

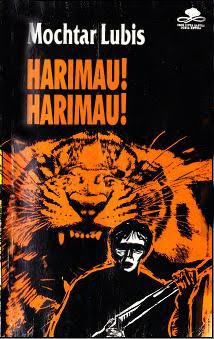

“Memang umumnya binatang, temasuk harimau, takut pada manusia. Mereka lebih suka menghindar kalau mencium bau manusia. Bagi mereka, bau manusia itu sesuatu yang asing dan menakutkan,” kata Paman Rokhtam dalam cerita Berkelana Dalam Rimba yang ditulis Mochtar Lubis.

Walau bisa beda cerita kalau sang harimau berpengalaman dengan manusia, di mana Sang Datuk tahu manusia hanyalah makhluk lemah di antara cakar dan taring di rahangnya, seperti yang dialami rombongan pendamar dalam cerita Harimau! Harimau!, yang juga ditulis Mocthar Lubis.

Jadi, siapa mau berpapasan dengan sadar dengan seekor harimau liar di wilayah kekuasaan sang harimau? Para pemburu pun tidak. Itu barangkali sebabnya dibangun patung harimau, tugu macan, di pertigaan jalan itu. Sebagai pengingat.

Lagi pula, seperti kucing umumnya, sang harimau sendiri sudah mengancam dan menandai daerah kekuasaannya, wilayah jelajah dan medan perburuannya, dengan bau dari kencingnya.

Ingatan akan perilaku harimau ini membuat saya bergegas juga melanjutkan perjalanan setelah menjadi yang terakhir di Pos 1.

(Saat menulis ini saya juga ingat patung harimau yang lain, patung harimau lucu di Cisewu itu, hehehe).

***

Pos 2 Batu Lumut di ketinggian 2.000 meter juga tengah ramai ketika saya sampai. Kali ini tak ada tempat buat yang datang belakangan di bawah bangunan beratap tersebut. Sebab itu banyak pendaki yang duduk-duduk di tepi lapangan di depan Pos, yang luasnya lebih kurang sedikit lebih besar daripada lapangan bulutangkis.

Sudah tidak ada Johan dan para pendaki Malaysia, karena itu saya pun tak lama. Setelah napas kembali normal, ransel kembali nangkring di punggung dan dada, dan perjalanan diteruskan.

Dari Bangku Panjang ke Batu Lumut saya tempuh dalam 50 menit. Saya benar-benar santai. Pikiran soal harimau tadi sudah lama menguap. Meski lemah, manusia banyak akalnya, bukan.

Jalan masih relatif landai dan saya masih sempat melihat-lihat alam, ke sekeliling jalan di mana pohon-pohon yang kurus dan berlumut bersaing mendapatkan sinar matahari.

Sejak dari Pintu Rimba, Pos 1, hingga Pos 2 itu, tak henti-hentinya juga saya bersyukur dan berterimakasih pada diri sendiri yang sudah mau menyisihkan sedikit uang untuk membeli sepatu trekking yang layak.

Sebelumnya, di Semeru saya mendaki dengan sepatu safety, sepatu kulit yang kuat dan sangat melindungi kaki, namun sesungguhnya tidak dirancang untuk perjalanan jalan kaki jarak jauh melainkan hanya berputar-putar berkeliaran seputar bengkel kerja. Di dalam sepatu itu, jari kelingking kaki saya menghajar besi pelindung yang sejatinya untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda seperti palu atau kunci pas, atau bahkan terlindas sesuatu. Karena besi di ujung itu, sepatu safety harus dilepas dan diperlakukan sama seperti laptop saat melewati pemeriksaan di bandara. Saya pakai sepatu itu sebab solnya bergigi dan anti slip, dan setengah percobaan.

Karena itu, saya mendaki Rinjani dengan sepatu trail running, sepatu lari lintas alam. Sepatu itu nyaman, tapi ketika tiba di medan turunan curam, ia berubah menjadi ‘pemangsa’ jari-jari kaki. Entah mungkin karena saya kurang kuat mengikat talinya di bagian punggung kaki; ketika jalan menurun, kita menunduk, beban tubuh pun terkumpul di ujung-ujung jari itu, lalu menghantam ujung sepatu, dan mengakibatkan beberapa jari, terutama kedua jempol di kaki kiri dan kaki kanan, menyerah di bawah tekanan.

Sepatu itu sedemikian rupa membuat perdarahan di bawah kuku pada kedua jempol kaki, jari tengah kaki kanan, jari manis kaki kiri. Di bawah kuku jari-jari itu tampak titik merah yang kemudian menghitam. Kukunya terlepas beberapa minggu kemudian.

Karena itu saya merasa harus beli sepatu mendaki gunung yang layak, yang melindungi kaki saya secara maksimal dan tidak bikin masalah kemudian. Dua bulan sebelum saya masuk pintu pesawat tujuan Jakarta di Bandara Sepinggan di Balikpapan, sepatu itu akhirnya tiba. Seseorang dari amazon.com mengirimkan sepasang Kumacross Mid GTX dari Florida, mengirimkannya ke Washington DC, lalu melewati Samudra Atlantik dan Hindia hingga Jakarta, dan akhirnya ke Balikpapan di suatu Jumat sore yang cerah. Saya memakainya beberapa hari untuk penyesuaian. Jangan sampai sepatu baru membuat kakimu lecet, kawan.

Sepatu itu mantap menapak jalan, bahkan di kemiringan dan lumpur yang membuat saya terpeleset dan jatuh terduduk dan tertelentang di Senaru. Saya bersyukur sepanjang jalan, di medan Kerinci yang mulai menyiksa itu, saya memakai sepatu yang sungguh nyaman dan menyelamatkan. Sampai kembali ke medan datar, tak pernah saya terpeleset, atau basah kemasukan air di tempat becek. Kaki saya aman dan jari-jarinya sehat sentausa.

Kalau terasa seperti iklan, maafkan. Dan suwer, I swear, ini bukan iklan. Hanya berbagi pengalaman. Sepatu yang membuat kaki saya berdarah-darah di Rinjani itu juga Adidas yang saya beli di Sport Station di BC sini, seharga Rp750 ribu. Yang membanggakan, sepatu Adidas dari Florida itu memajang jelas di labelnya (walau sedikit modifikasi dari saya, hehehe): Made in China, eh, Indonesia.

***